摘要

人工智能 (AI) 正在改变科学家取得发现的方式, 帮助他们以前所未有的速度解决一些全球性重大挑战。借助强大的计算机系统, AI 能分析海量数据、揭示潜在规律, 并提出人类难以独立发现的解决方案。深度学习、生成式 AI 和基础模型这三大最新技术突破正彻底改变医学、能源和气候科学等领域。例如, AI 将蛋白质结构的预测周期从数年缩短至数日, 发现了对抗超级细菌的新型抗生素, 并设计出更高效的太阳能板与电动汽车电池材料。不过, AI 发展仍面临数据纠偏、能耗优化与隐私保护等挑战。通过审慎开发和多方协作, AI 将推动科研迈向更高效、更智能的未来, 助力科学家们攻克当今的复杂难题。

科学发现需要加速

智能手机、疫苗和太阳能电池板有什么共同点?它们都是通过科学创造出来的惊人解决方案!科学始终是我们理解世界和解决重大问题的强大工具。如今改变大众生活的科学突破并非一蹴而就——它们需要数年甚至数十年的深入研究、实验与问题解决。

然而, 人类目前面临的挑战正变得日益复杂。气候变化加剧、新型疾病涌现, 再加上全球人口不断增长, 我们急需更多“绿色”解决方案来维持地球健康。现有的科研速度能否跟上这一形势?要解决现代世界中的这些严峻而复杂的难题, 我们必须找到加快科研进程的方法, 让科学家能在数月而非数年内取得发现。但如何实现呢?

前沿技术: 人工智能助力科学发现

作为计算机科学的重要分支, 人工智能(AI)能够执行通常需要人类智能的任务——包括科学发现!AI 可帮助研究人员更快解决问题, 发现不易察觉的关联, 从而支持科学家更高效地应对全球性紧迫问题, 开拓人类未曾触及的新知识疆域。

三类 AI 技术正在改变科研方式: 深度学习、生成式 AI 和基础模型。其中, 深度学习最早问世, 然后是生成式 AI, 最近则是基础模型, 每一项突破均源于前一代的技术积累。

假如, 要将堆积如山的乐高积木按颜色和形状分类, 单靠自己的一双手可能要花上一整天的时间, 但要是有一个机器人, 只需看几次示范就能接手工作呢?这正是深度学习背后的核心理念。这种 AI 技术模拟人脑神经细胞网络的互联系统, 能够以惊人速度分析海量复杂数据, 识别连资深科学家都可能忽略的规律, 并给出完善合理的解决方案。

生成式 AI 早已不算新鲜, 人们会用它来辅助做作业、画图或写故事。与擅长识别规律的深度学习不同, 生成式 AI 如同创意艺术家, 擅长创造性活动。除了写诗画画, 这种 AI 技术还可用于科研, 例如设计新的药物分子结构。生成式 AI 能够像深度学习技术那样从图片素材、化学式资料库等现有数据中学习, 但这一技术的特点在于利用所学知识创造新事物。

最后, 如果说其他 AI 工具是“螺丝刀”, 专用于处理某项任务, 基础模型就是“瑞士军刀”, 能够处理多项任务。此类模型经过海量数据训练(比如, 语言模型要学习成千上万的书籍和文章, 预测风暴或追踪全球变暖趋势的气象模型要分析气候规律和记录), 因此格外“博学”, 可为科学家开发专业应用奠定基础, 就像建造楼房时打下的地基。

若想深入了解 AI 工作原理, 可参阅这篇《Frontiers for Young Minds》期刊文章或访问科普网站, 也可浏览此网页内容。

技术助力科研突破

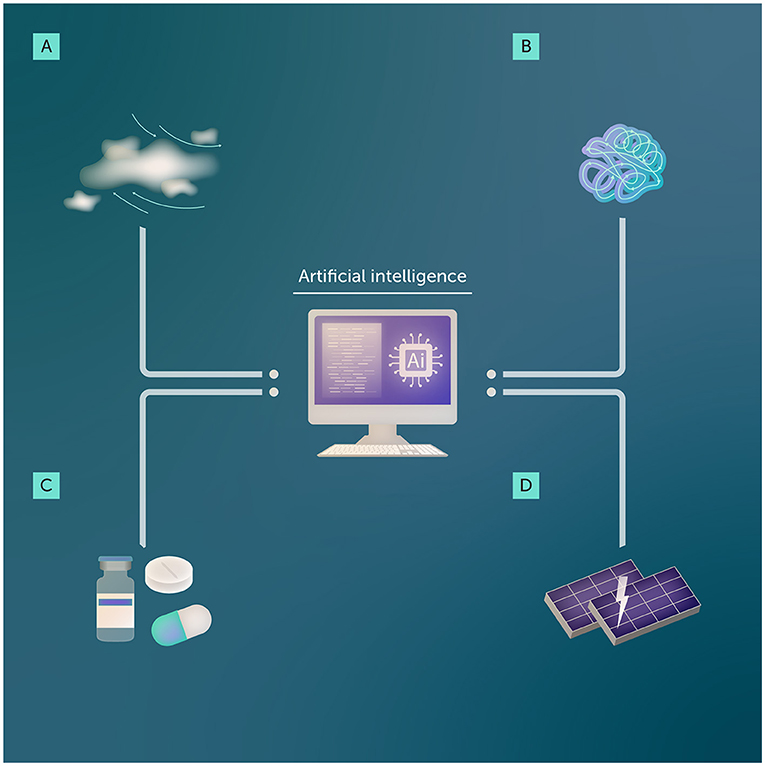

各式各样的人工智能应用正在改变科学家的工作方式, 显著提升效率和智能化(图 1)。

- 图 1 - 图 1 展示了一些提升科研效率的 AI 应用:

(A) 基于海量气象数据训练的基础模型可帮助预测风暴等天气现象;(B) 基于深度学习技术的 AlphaFold 系统将蛋白质结构解析所需时间从数年缩短至数分钟;(C, D) 生成式 AI 能给出前所未有的新材料设计方案, 包括对抗超级细菌和其他危险疾病的新药、 提升电池性能的材料, 以及优化光能转换效率的太阳能电池板材料。

AlphaFold 是预测蛋白质三维结构的 AI 系统 [1]。蛋白质就像人体内的微型机器, 负责输送氧气、抵御感染、促进身体的生长与修复。结构决定功能, 因此了解蛋白质的形态至关重要。传统的解析方法需要长达数年的实验, 而 AlphaFold 借助深度学习技术, 仅用数分钟即可完成解析: 此系统经过已知蛋白质结构及折叠方式等海量数据训练, “学会”识别其中规律并精准预测蛋白质形态。科学家正根据这些预测结果推进新药研发与疾病机理研究, AlphaFold 团队也凭借这一突破性成果荣获2024 年诺贝尔化学奖。

有没有听说过那些常规药物(抗生素)无法杀灭的危险细菌——“超级细菌”?它们已成为全球重大健康威胁。从诞生到可供使用, 新型抗生素通常需要经过长达数年的研究和试验, 而如今研究人员利用深度学习AI系统, 可从数百万种现有化合物中快速筛选潜在抗生素 [2]。2020 年, 这类 AI 系统发现了一种可杀灭多种超级细菌的新型强效抗生素, 名为 halicin [3]。其分子结构完全不同于现有抗生素, 为抗击耐药菌提供了全新武器。深度学习技术还应用于自动驾驶(识别行人/交通标志)及医疗领域(分析医学影像, 探寻早期病灶)。

研发新材料(如新型药物或成本更低/更耐用的电动汽车电池材料)时, 通常需要对数百乃至数千种化学组合进行大量测试, 而生成式 AI 能根据特定属性(如高效导电或耐受极端温度)设计材料, 给出科研人员未曾想到的候选方案。例如, 在钙钛矿太阳能电池(新一代太阳能电池板材料)的研发过程中, 生成式 AI 便提出了研究人员未考虑过的化合物组合 [4]。

基础模型也开始展现出强大的科研潜力: 科学家无需从零开始, 仅需微调现有的基础模型即可解决特定问题, 更快更高效地取得科研突破。从分析 DNA 序列到预测天气变化规律, 这类模型适用于各种任务。经气象数据训练的基础模型既可预测风暴, 经过其他科学家的微调后也能用于研究气候变化或追踪异常天气规律。还有研究团队将语言基础模型改造为化学论文解读助手, 帮助研究人员快速把握新发现, 无需逐字阅读复杂的论述内容 [5]。

重大挑战与更大机遇

人工智能与科学的结合催生出前所未有的新发现。这些发现有助于攻克疾病治疗、气候变化等全球性难题。然而, AI 科研应用仍面临许多挑战: 科学知识的开放共享便是其中之一——目前绝大多数科学论文并未完全公开, 而 AI 需要全面学习历史研究成果才能充分发挥潜力。由此,倡导论文开放获取和数据共享的“开放科学”(Open Science)运动应运而生。另一大挑战在于数据公平与完整性, 带有偏见或关键信息缺失的训练数据可能导致 AI 得出错误或难以另人信服的结论。科学界正致力于改善 AI 系统的可靠性。

AI 训练过程的巨大能耗也是一项严峻挑战, 会加剧全球变暖, 危害环境。研究人员正探索节能路径, 例如借鉴人脑高效运转机制(详见此处)。此外, 医疗记录等隐私数据的保护, 以及 AI 研究成果的归属权问题也必须得到妥善处理。科学家与政策制定者正携手制定负责任的 AI 应用规范。

AI 拥有激发科学变革的力量, 有望成为解决疾病、气候变化等难题的关键。在这个需要加速科研创新的时代, 注重创造力的同时也要始终保持谨慎, 唯有这样才能让 AI 帮助全人类开创美好未来。

术语表

人工智能 (Artificial Intelligence): ↑ 一种计算机技术, 可帮助机器像人类那样思考、学习并解决问题, 比如识别面容或预测天气。

深度学习 (Deep Learning): ↑ 一种人工智能技术, 让计算机在类似脑细胞的互联系统中不断学习, 从而识别规律并做出决策——例如识别照片中的动物或从医学影像中检测疾病。

生成式 AI (Generative AI): ↑ 一种人工智能技术, 可学习示例并运用知识解决创造性问题, 生成图片、音乐或科学构想等新事物。

基础模型 (Foundation Models): ↑ 基于书籍、互联网或气象数据等海量信息源训练而成的大型计算机程序, 可通过有针对性的训练解决不同问题, 例如语言翻译或风暴预测。

偏见 (Biased): ↑ 数据或信息存在不公正或不完整的情况, 例如遗漏某些群体或观点, 会导致错误或不公正的结果。

利益冲突声明

作者声明本研究不涉及任何潜在商业或财务关系。

致謝

由 SJD Consulting, LLC. 科学撰稿人/编辑、毕业于美国马萨诸塞大学陈氏医学院晨兴生物医学研究生院的 Susan Debad 博士参与撰写和编辑。图表制作方为 Somersaultl8:24。

AI 人工智能工具使用声明

本文中所有图表附带的替代文本(alt text)均由 Frontiers 出版社在人工智能支持下生成。我们已采取合理措施确保其准确性,包括在可行情况下经由作者审核。如发现任何问题,请随时联系我们。

原文

↑ Fink, O.、Hartung, T.、Lee, S.Y. 和 Maynard, A. 2024. AI for scientific discovery. Pioneering new frontiers in knowledge. 2024 年十大新兴技术报告, 世界经济论坛。链接: https://www.weforum.org/publications/top-10-emerging-technologies-2024/ (访问日期: 2025 年 5 月 13 日)。

参考文献

[1] ↑ Jumper, J., Evans, R., Pritzel, A., Green, T., Figurnov, M., Ronneberger, O., et al. 2021. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. Nature 596:583–589. doi: 10.1038/s41586-021-03819-2

[2] ↑ Wong, F., Zheng, E. J., Valeri, J. A., Donghia, N. M., Anahtar, M. N., Omori, S., et al. 2024. Discovery of a structural class of antibiotics with explainable deep learning. Nature 626:177–185. doi: 10.1038/s41586-023-06887-8

[3] ↑ Stokes, J. M., Yang, K., Swanson, K., Jin, W., Cubillos-Ruiz, A., Donghia, N. M., et al. 2020. A deep learning approach to antibiotic discovery. Cell 180:688–702.e13. doi: 10.1016/j.cell.2020.01.021

[4] ↑ Chenebuah, E. T., Nganbe, M., and Tchagang, A. B. 2024. A deep generative modeling architecture for designing lattice-constrained perovskite materials. npj Comput. Mater. 10:198. doi: 10.1038/s41524-024-01381-9

[5] ↑ Bran, A. M., Bensberg, M., and Schwaller, P. 2023. ChemCrow: Augmenting large-language models with chemistry tools. arXiv preprint arXiv:2304.05376.