摘要

艾滋病 (AIDS) 全称获得性免疫缺陷综合征, 指的是当免疫系统被人免疫缺陷病毒 (HIV) 严重破坏时, 人体出现的各种可能威胁生命的感染。它是一种全球性的流行病, 仅在 2020 年就有近 3800 万人感染。艾滋病没有疫苗可以预防, 也无法治愈, 但如果得到恰当的治疗, 患者可以存活很多年。不过, 患者不仅要终身与这种侵袭性的慢性疾病共处, 还经常受到多种形式的社会污名化和歧视。

在本文中, 我将介绍什么是艾滋病, 其病原体的发现历程, 目前的治疗方法, 以及如何减少未来患者的数量。我希望读完这篇文章后, 你会在科学和社会两个层面理解应对 HIV/AIDS 的全球意义。

弗朗索瓦丝 ⋅ 巴尔-西诺西 (Françoise Barré-Sinoussi) 教授发现了人类免疫缺陷病毒 (HIV), 于 2008 年与吕克 ⋅ 蒙塔尼耶 (Luc Montagnier) 教授共同获得诺贝尔生理学或医学奖。

什么是 HIV/AIDS?

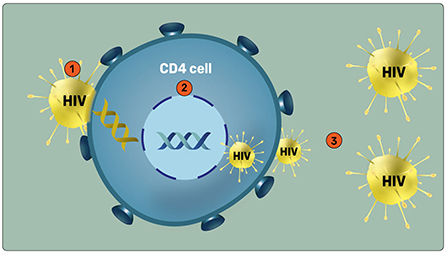

HIV(人类免疫缺陷病毒)是一种病毒, 它攻击人体内抵抗感染的细胞, 使得人体更易感染其他疾病。它会靶向攻击一种叫做 CD4 细胞的白细胞(图 1)[1]。CD4 细胞属于辅助细胞, 它们在免疫系统中发挥辅助作用, 在面临外界病原体(如病毒)入侵时激活其他免疫细胞。

- 图 1 - HIV 感染过程。

- (1)HIV 附着在 CD4 免疫细胞上, 然后进入细胞。(2)病毒遗传物质(黄色螺旋)与 CD4 细胞的 DNA(蓝色)相结合, 接管细胞的复制系统, 以复制自身。(3)新的 HIV 病毒颗粒离开 CD4 细胞, 进入血液, 感染更多的 CD4 细胞。通过这种方式, HIV 病毒继续增殖, 分散到体内各处。随着时间的推移, HIV 病毒最终会清除 CD4 细胞, 身体识别和抵御多种感染的能力也随之下降。

人体自身无法清除 HIV, 并且目前没有有效的治愈方法。人一旦感染 HIV, 就会终身携带病毒。如果不加以治疗, 身体中的免疫系统就将受到严重损害, 以至于任何感染(如肺炎)都会变得危险和致命得多 [2]。

艾滋病首个病例发现于 20 世纪 80 年代初 [2], 不久后就被宣布成为大流行病。目前认为, 人类最初在非洲通过接触非人灵长类动物(如黑猩猩和大猩猩)感染了 HIV 病毒, 这种传播方式称为跨物种传播 [3]。根据世界卫生组织1统计, 自艾滋病流行以来, 有将近 8000 万人感染, 其中约 45% 已经死亡2。在 2020 年, HIV 携带者共有 3770 万人, 150 万人为新感染者, 68 万人死于 HIV 相关的疾病。

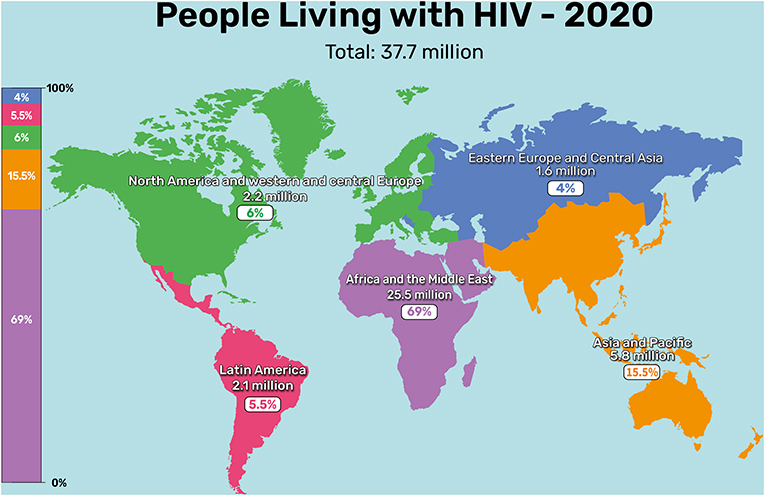

艾滋病在全世界范围内都有发现, 其中约三分之二(69%)的病例分布在非洲, 约 15.5% 的病例在亚洲和太平洋地区, 6% 在北美和欧洲中部, 5.5% 在拉丁美洲, 以及 4% 在东欧和中亚地区(图 2)。

- 图 2 - 2020 年全球 HIV 携带者分布图(图片改编自 UNAIDS 2021 年流行病学估算数据)。

HIV 如何传播?它有哪些症状?

HIV 有三种感染途径: 无保护的性行为、接触感染者的血液(如通过输血)以及母婴传播 [5]。

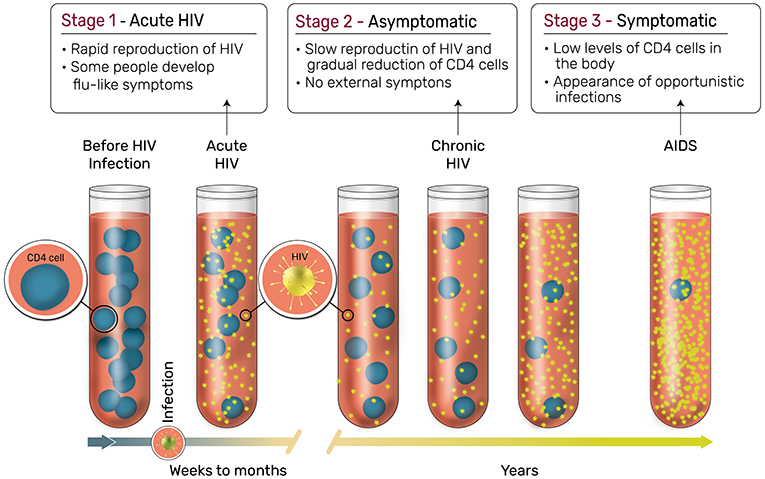

感染 HIV 后, 病程有三个阶段(图 3)。第一阶段称作急性感染期, 发生在从最初感染后到身体产生免疫反应、开始产生 HIV 抗体这段时间。在这个阶段, HIV 可在血液中检出 [6], 同时病毒快速复制并扩散至全身。一些人在急性感染期会出现流感样症状, 如发烧、咽痛、肌肉酸痛、腹泻、皮疹和疲劳。这些症状通常在感染后 2-4 周出现。

- 图 3 - HIV 感染的各个阶段。

- 如果从处在三个不同阶段的病人体内抽取血样, 我们会发现在第一阶段(急性 HIV), 即感染病毒后两周或数月内, HIV 病毒在体内快速扩散。部分患者在这个阶段会出现流感样症状。第二阶段(无症状期)可以持续多年, 期间病毒缓慢扩散, 患者不会出现症状。在第三个也是最后一个阶段(发病期), 患者的 CD4 细胞数量很低, 并出现严重的症状(图片改编自: https://hivinfo.nih.gov/understanding-hiv/fact-sheets/stages-hiv-infection)。

第二阶段称为慢性感染期。病毒仍然活跃, 但不产生任何可见的症状, 因此这个阶段也称为无症状感染期。如果不加以治疗, 无症状期可持续数年, 但感染者在这一阶段仍然会传播病毒。而如果得到恰当的治疗, 感染者可以将疾病控制在无症状期很多年。

HIV 感染的最后一个阶段, 也是最严重的阶段, 称为获得性免疫缺陷综合征(即艾滋病)。这时候, 病人的 CD4 细胞数量降低到极低水平, 并且发展出其他相关的感染(机会性感染)。机会性感染多发生在免疫低下的人身上, 如果不加以治疗, 最终会导致死亡。

HIV/AIDS 和污名

在 20 世纪 80 年代初, 早期研究发现艾滋病在共用针头的吸毒者以及男同性恋者中尤其高发 [3]。由此, HIV/AIDS 的污名开始广泛传播, 深植于世界各地的社群当中。这意味着 HIV 感染者可能在他们所处的社会中感到羞辱, 因而不去寻求治疗。对 HIV 病毒及感染者的负面态度和错误认知常常导致歧视, 并且严重影响感染者的心理健康和幸福 [7, 8]。

污名化和歧视不仅对 HIV 携带者和 AIDS 患者造成了负面的心理影响, 也降低了预防和治疗策略的有效性, 使减缓疾病传播更加困难。比如, 污名化和歧视令 HIV 携带者更加不愿意告知性伴侣自己感染了病毒, 也更可能参与不安全的性活动3, 这两者都增加了 HIV 传播的几率 [9]。一些 HIV/AIDS 患者对接受治疗存在犹豫, 因为他们害怕让别人知道自己在接受治疗 [9]。此外, 污名还使得 HIV/AIDS 患者缺乏支持网络 [8]。你可以阅读这篇文章来了解更多关于 HIV 和青少年的相关信息 [10]。

这些案例不过是 HIV/AIDS 污名对患者乃至全社会带来的负面影响的冰山一角。你们年轻一代是社会的未来, 我相信通过向你们提供准确的信息对于消除污名非常重要。减少 HIV/AIDS 相关的污名, 同时推动预防和治疗 HIV/AIDS 的科学和医学研究, 可以帮助我们实现消除艾滋病的目标 [11]。

HIV 的发现历程

我现在会介绍 HIV 的发现历程, 我和吕克 ⋅ 蒙塔尼 (Luc Montagnier) 因为这项发现获得了 2008 年的诺贝尔生理学或医学奖。在博士期间, 我主要研究癌症与 逆转录病毒之间的关系。逆转录病毒会导致严重的疾病。它们的遗传物质是 RNA, 需要在逆转录酶的作用下逆转录成 DNA, 从而整合到宿主细胞的 DNA 中, 产生新的病毒 RNA 和蛋白质, 最终释放出新的逆转录病毒颗粒, 感染其他的健康细胞。

当 1981 年艾滋病出现时, 许多研究者都在寻找引发该疾病的病毒, 但是他们缺了些运气。法国有一群医生知道我们是逆转录病毒领域的专家, 就来到我们在巴黎的巴斯德研究所 (Institut Pasteur) 的实验室, 提出了一个非常简单的问题——引发艾滋病的有没有可能是逆转录病毒, 而不是普通病毒?

医生们猜想, 当时唯一已知的人逆转录病毒, 即人类嗜 T 淋巴细胞病毒(HTLV), 可能是导致艾滋病的罪魁祸首。但是我们认为这个假说是错误的, 因为 HTLV 实际上会导致血癌(即白血病), 它们使细胞变得永生, 不断复制, 并在体内快速扩散。而生理学家在临床观察中发现, 艾滋病人血液中的白细胞大量减少, 这意味着 HIV/AIDS 与白血病不同, 它使细胞死亡或减少复制。因此, HTLV 不可能是引发艾滋病的元凶。

我们认为或许应该寻找另一种逆转录病毒, 而故事就从这里开始。我们已知 HIV 攻击 CD4 免疫细胞, 所以着手在这些细胞中寻找逆转录病毒。当时我们还知道如何检测细胞产生的逆转录病毒, 方法就是寻找逆转录酶活动迹象。病毒利用逆转录酶根据 RNA 合成 DNA, 如果这种酶出现在细胞上清液中, 就说明细胞产生了逆转录病毒。1983 年 1 月, 我们从艾滋病前期患者淋巴结活检样本中取得了 T 细胞, 经过几天的培养后, 终于在培养物中发现了逆转录酶活动。接下来, 我们用电子显微镜观察逆转录病毒颗粒, 证明它是一种新型逆转录病毒, 并在之后将其命名为 HIV(当时称为淋巴腺病相关病毒, 简称 LAV)[12]。

这个成功的故事说明了研究者和医生之间讨论交流的重要性。在我们的例子中, 正是依靠医生们的观察, 我们才能联手制定高效的策略, 从而找到病毒。从确认疾病的症状、病因和侵袭方式, 到建立最佳的预防和治疗策略, 和医生交流在研究的每个阶段都很重要。

HIV/AIDS 治疗的现状及未来方向

如今是 2022 年, HIV/AIDS 仍无法治愈, 也没有疫苗可以预防。因此, HIV 感染者长期携带着病毒, 并且需要每天服药。HIV 的治疗方法称为抗逆转录病毒疗法(ART), 这些药物中含有多种抑制 HIV 复制的化学物质, 能够将体内病毒维持在较低水平4。当体内 HIV 数量相对较低时, 免疫系统就可以补充被病毒破坏的 CD4 细胞。接受 ART 疗法的感染者的寿命同健康人相近, 特别是在感染后较早接受治疗的病人。另外, 当接受 ART 疗法的病人体内病毒载量低到无法检出时, 他们就不会把病毒传染给他人。事实上, 高 HIV 感染风险的人群可以使用 ART 疗法作为暴露前的预防, 有效抵御 HIV 感染。此外, ART 疗法还能防止感染者染上其他可能致命的感染。

ART 疗法使得艾滋病相关的死亡数显著降低, 但绝对数量仍然很高。科学家认为, 病例数量高的原因主要包括延误诊断(即确诊时免疫系统已经严重损坏), 获得治疗的途径有限(特别是在发展中国家), 一些感染者拒绝接受 ART 疗法, 以及对于治疗的依从度低(即病人不遵从医学建议)[13, 14]。另外, 终生的 ART 治疗有一些局限性, 如可能会出现抗药性(意味着随着时间的推移, 治疗的有效性会下降), 药物副作用随时间累积, 以及高昂的费用(对于那些资源有限的病人来说是一笔无法承受的经济负担)[15]。

除了全球广泛使用的 ART 疗法, 还有一些新型疗法正在研发中, 未来有望治愈 HIV。一个有前景的方向叫做干细胞移植, 将干细胞注入到病人体内, 帮助他们重新生成免疫细胞5。我相信我们仍然需要更多的科学研究, 来找到可靠且广泛适用的治愈 HIV/AIDS 的方法, 和研发预防 HIV 感染的疫苗 [16]。值得一提的是, 除了集中精力寻找科学的解决方法, 我们还必须尽力做出更大的改变 [7]。通过向 HIV/AIDS 患者提供可靠的信息, 以及对大众进行关于病毒的科普, 我们最终会在全世界范围内成功控制它的流行, 降低死亡率。

给小读者们的建议

在我看来, 现在的人们似乎太以自我为中心了。我对年轻一代主要的建议是: 思考一下生命中什么是最重要的——是你自己, 还是帮助他人?我认为, 最重要的事情是给予, 无论你在什么领域, 尽各种方式去帮助他人。我的经验是, 如果你为他人付出, 就会得到回报——这会通向幸福生活。否则, 如果你只为了自己而活, 我相信你不会完全感到幸福。

我还乐意分享我对于挑战的观点。我在科研生涯中最享受的是我所面对的挑战。挑战总会让你怀疑自己。在研究中, 你永远无法保证你所采集数据的有效性, 所以你必须要验证数据, 重复实验, 确保结果可以复现。另外, 如果你获得的结果不符合预期, 你可能需要改变研究策略, 有时还要改变假设。我觉得从事科学就像和自己做游戏, 你在其中不断地挑战自己, 改变自己的想法。如果你选择科研道路, 我建议你学会感激意外, 因为这是科学发现过程中很自然的部分。另外, 对于那些对生命科学和临床研究有兴趣的人, 我要强调去接触医生和患者是很重要的, 这样你不仅能接触到实验室工作, 还能接触到现实世界的挑战。这是我研究 HIV/AIDS 生涯中的决定因素。

最后, 对于所有未来的女科学家, 我要以乐观的方式结束本文。当我在 20 世纪 70 年代开始科研事业时, 女科学家的处境相比现在要艰难得多。作为一个女学生, 我被告知没有机会获得巴斯德研究所的研究职位。最终, 我在法国国家健康与医学研究院(INSERM)获得了一个职位, 并在巴斯德研究所工作了大约 40 年, 直到几年前退休。如今, 巴斯德研究所有大约 50 位女教授, 而我刚加入时只有 5 位。你可以从中看到过去 50 年的进步。但是, 为了推进女性在科研领域的发展, 还有很多事情需要做。作为女科学家, 我们尤其需要互相支持, 共同为实现科研领域的完全平等而努力。我相信在未来几年, 我们在这个方向会看到更多积极的改变。

扩展阅读

- Global HIV Statistics—World AIDS Day 2021 (UNAIDS).

- Why Is It Difficult for Young People With HIV to Share Their Diagnosis? Frontiers for Young Minds (frontiersin.org).

- How the Innate Immune System Fights for Your Health.

- Flu, Flu Vaccines, and Why We Need to Do Better.

词汇表

免疫系统 (Immune System): ↑ 保护身体抵御细菌、病毒等病原体攻击的系统。

大流行病 (Pandemic): ↑ 当一种疾病传播范围超过一块大陆, 感染者数量众多的时候, 就称之为大流行病。

机会性感染 (Opportunistic Infections): ↑ 当 HIV 感染者免疫系统受损的时候, 一些感染性疾病就会乘虚而入。这类感染通常是导致艾滋病患者死亡的原因。

歧视 (Discrimination): ↑ 基于人们所属的区别于主流的群体或类别, 对其进行不公正的对待。

逆转录病毒 (Retrovirus): ↑ 通常的转录过程是利用 DNA 合成 RNA, 而这类病毒利用 RNA 合成 DNA 拷贝, 并将其插入宿主细胞的 DNA 中, 所以称为逆转录病毒。

逆转录酶 (Reverse Transcriptase): ↑ 逆转录病毒用于从 RNA 合成 DNA 的酶。通过检测细胞中的逆转录酶, 可判断细胞是否受到了逆转录病毒的感染。

抗逆转录病毒疗法 (Antiretroviral Therapy): ↑ 治疗 HIV 感染的药物疗法, 包含多种能够抑制 HIV 病毒复制能力的化学成分。

干细胞 (Stem Cells): ↑ 未成熟的细胞, 可分化为其他类型的细胞, 如肌肉细胞、脑细胞、肝细胞等等。

利益冲突声明

作者声明, 该研究是在没有任何可能被解释为潜在利益冲突的商业或财务关系的情况下进行的。

致谢

感谢 Noa Segev 的采访和共同撰稿, 感谢 Sharon Amlani 绘制插图。 感谢 ''赛先生'' 公众号及其译者徐达、玛雅蓝对本文中文翻译的贡献。

脚注

1. ↑点击以下链接,了解更多信息。https://www.who.int/data/gho/data/themes/hiv-aids#:~:text=Globally%2C_37.7_million_[30.2~,considerably_between_countries_and_regions

3. ↑研究表明,HIV/AIDS 污名化引起的心理困扰以及社会支持的缺乏,会增加高危性行为的发生。点击这里了解更多信息。

4. ↑点击这里了解更多关于 HIV 治疗的信息 https://hivinfo.nih.gov/understanding-hiv/fact-sheets/hiv-treatment-basics

5. ↑点击这里了解更多关于 HIV 患者干细胞移植的信息;点击这里了 HIV 患者通过干细胞移植治愈病例。

参考文献

[1] ↑ Doitsh, G., and Greene, W. C. 2016. Dissecting how CD4 T cells are lost during HIV infection. Cell Host Microbe. 19:280–91. doi: 10.1016/j.chom.2016.02.012

[2] ↑ Gottlieb, M. S., Schroff, R., Schanker, H. M., Weisman, J. D., Fan, P. T., Wolf, R. A., et al. 1981. Pneumocystis carinii pneumonia and mucosal candidiasis in previously healthy homosexual men: evidence of a new acquired cellular immunodeficiency. N. Engl. J. Med. 305:1425–31. doi: 10.1056/NEJM198112103052401

[3] ↑ Barré-Sinoussi, F., Ross, A. L., and Delfraissy, J. F. 2013. Past, present and future: 30 years of HIV research. Nat. Rev. Microbiol. 11:877–83. doi: 10.1038/nrmicro3132

[4] ↑ Baud, D., Qi, X., Nielsen-Saines, K., Musso, D., Pomar, L., and Favre, G. 2020. Real estimates of mortality following COVID-19 infection. Lancet Infect. Dis. 20:773. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30195-X

[5] ↑ Becker, M. H., and Joseph, J. G. 1988. AIDS and behavioral change to reduce risk: a review. Am. J. Public Health. 78:394–410. doi: 10.2105/AJPH.78.4.394

[6] ↑ Rubinstein, P. G., Aboulafia, D. M., and Zloza, A. 2014. Malignancies in HIV/AIDS: from epidemiology to therapeutic challenges. AIDS. 28:453–65. doi: 10.1097/QAD.0000000000000071

[7] ↑ Remien, R. H., Stirratt, M. J., Nguyen, N., Robbins, R. N., Pala, A. N., and Mellins, C. A. (2019). Mental health and HIV/AIDS: the need for an integrated response. AIDS. 33:1411–20. doi: 10.1097/QAD.0000000000002227

[8] ↑ Baingana, F., Thomas, R., and Comblain, C. 2005. HIV/AIDS and Mental Health.. World Bank. Available online at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13741

[9] ↑ Mahajan, A. P., Sayles, J. N., Patel, V. A., Remien, R. H., Ortiz, D., Szekeres, G., et al. 2008. Stigma in the HIV/AIDS epidemic: a review of the literature and recommendations for the way forward. AIDS. 22 (Suppl 2):S67–79. doi: 10.1097/01.aids.0000327438.13291.62

[10] ↑ Evangeli, M. 2020. Why is it difficult for young people with HIV to share their diagnosis? Front. Young Minds. 8:163. doi: 10.3389/frym.2019.00163

[11] ↑ Havlir, D., and Beyrer, C. 2012. The beginning of the end of AIDS? N. Engl. J. Med. 367:685–7. doi: 10.1056/NEJMp1207138

[12] ↑ Barré-Sinoussi, F., Chermann, J. C., Rey, F., Nugeyre, M. T., Chamaret, S., Gruest, J., et al. 1983. Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Science. 220:868–71. doi: 10.1126/science.6189183

[13] ↑ Smith, C. J., Ryom, L., Weber, R., Morlat, P., Pradier, C., Reiss, P., et al. 2014. Trends in underlying causes of death in people with HIV from 1999 to 2011 (D: A: D): a multicohort collaboration. Lancet. 384:241–8. doi: 10.1016/S0140-6736(14)60604-8

[14] ↑ Aldaz, P., Moreno-Iribas, C., Egüés, N., Irisarri, F., Floristan, Y., Sola-Boneta, J., et al. 2011. Mortality by causes in HIV-infected adults: comparison with the general population. BMC Public Health. 11:300. doi: 10.1186/1471-2458-11-300

[15] ↑ Trono, D., Van Lint, C., Rouzioux, C., Verdin, E., Barré-Sinoussi, F., Chun, T. W., et al. 2010. HIV persistence and the prospect of long-term drug-free remissions for HIV-infected individuals. Science. 329:174–80. doi: 10.1126/science.1191047

[16] ↑ Deeks, S. G., Lewin, S. R., Ross, A. L., Ananworanich, J., Benkirane, M., Cannon, P., et al. 2016. International AIDS Society global scientific strategy: towards an HIV cure 2016. Nat. Med. 22:839–50. doi: 10.1038/nm.4108