摘要

过去几十年间, 地球人口不断增长, 满足所有人的基本需求变得愈发困难。 人类的生存离不开衣食住行, 而这些活动都依赖能源。 现代科技同样需要能源支撑。 问题在于, 当前主要能源仍来自煤炭、 石油和天然气等化石燃料, 严重破坏地球环境。 为此, 联合国制定了第七项可持续发展目标 (SDG 7), 旨在确保人人获得可负担、 清洁和可持续的现代能源。 本文将介绍一种创造可持续能源的新途径—— 等离子体辅助燃烧技术。 通过开发更优质的能源, 我们既能改善人类生活品质, 又能守护地球家园。

观看本文作者的专访视频, 获取更多精彩内容! (视频 1)。

全民能源

联合国制定的 17 项可持续发展目标旨在建设可持续宜居世界。 其中第七项目标 (SDG 7) 名为“清洁能源”, 要求各国为全民提供可负担、 可靠和可持续的现代能源 [1]。 但在探索如何通过科技实现该目标前, 我们需要先理解其中涉及的一些复杂概念。

首先, 什么是能源? 我们可以把能源定义为力所能完成的功, 而能源使用的速率则称为功率。 能源呈现出多种形式:热能、 光能、 机械能, 还有连接物质的特殊形式——化学键能。 作为生命体, 我们时刻进行着能量形式的转换: 摄入富含能量的食物, 将其转化为维持体温的热能或完成体力活动的机械能。 当你踢球时, 便将身体能量传递给了足球。 但是如果你没吃饭, 就没力气踢完全场! 这个原理同样适用于烹饪、 出行、 供暖等社会基本活动。

SDG 7 的一个关键词是“全民”, 意味着能源必须惠及全球每个人, 改善全民生活、 消除贫困。 从工业革命中诞生的火车、 汽车、 炉灶等能源驱动设备极大提升了人类生活质量。 然而, 根据联合国的数据, 2021 年仍有超过 6.75 亿人无电可用 [2]。 因此, 我们必须确保当前 80 亿人口及后代都能获得能源保障。

从“有害”向“有益”能源转型

并非所有能源都对人类和地球有益。 “有益”能源需满足三大标准:经济性、 可靠性与可持续性。 经济性指价格足够低廉, 人人用得起;可靠性指能源供应安全稳定;可持续性则具有双重含义:既要避免破坏环境, 又要确保能源不会枯竭。

简单来说, 能源可分为两大来源, 并支撑三大用能领域。 化石能源 (煤、 石油、 天然气) 与可再生能源 (风能、 太阳能、 潮汐能) 构成两大主要来源, 而供热、 发电和交通则是三大能耗领域。 当前全球能源主要依赖化石燃料: 90% 供热、 79% 发电和 96% 交通由化石燃料供能 [2]。 但化石燃料不符合有益能源三项标准中的两项, 既不可持续也不可靠:其使用导致全球变暖与空气污染, 并且储量有限, 终将枯竭。 可再生能源虽利用自然力量且可持续, 但往往经济性和可靠性不足:例如太阳能板可将阳光转化为电力, 却无法在夜间工作, 并且安装成本对贫困人群来说仍然难以负担。

可再生能源前景广阔, 但需要时间来发展。 未来社会必须围绕可再生能源重构, 而行动必须从现在开始。 在仍然依赖化石能源的过渡阶段, 我们必须提升其使用效率。

科学如何发挥作用?

大多数化石燃料的使用方式为燃烧。 可把燃烧原理看作严格按照菜谱做菜:要燃烧一杯燃料 (CH4), 需要两杯氧气 (O2)。 按照此“ 菜谱”操作即可获得能量, 但同时会产生一些废弃物:二氧化碳 (CO2) 和水 (H2O)。 可用方程式来表达:

1 杯 CH4 + 2 杯 O2 = 能量 + 废弃物 (1 杯 CO2 + 2 杯 H2O)

燃烧通过燃烧化石燃料产生热能, 但存在两大急需解决的问题:燃料 CH4 不可再生并且即将枯竭, 且产生的废弃物 CO2会导致全球变暖。 我们需要在提供同等能量的前提下, 减少燃料消耗与废弃物排放。 我们能用什么简单方法同时解决这两个问题呢? 答案就是等离子体! 但什么是等离子体?它如何发挥作用呢?

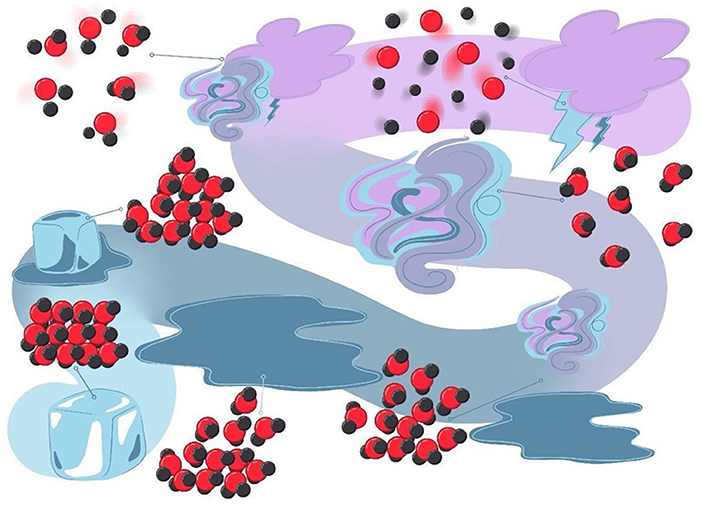

物质由储存化学键能的微小分子组成, 有三种常见状态:固体、 液体和气体 (图 1)。 以冰为例:加热 (添加能量) 时融化为液态水, 继续加热则变为水蒸气, 如果再增加能量, 水蒸气将转化为等离子体。 等离子体是一种蕴含超高能分子的气体, 非常适合燃烧 [3]。

- 图 1 - 通过添加能量, 可使物质在固体、 液体、 气体和等离子体之间转换。

- 以水分子 (H2O) 为例:红球代表氧原子, 黑球代表氢原子。 随着能量增加, 原子间结合力减弱, 冰融化为水, 水蒸发为蒸汽, 蒸汽最终转化为等离子体。

仅需少量电能即可将气体转化为等离子体。 这就像一笔投资:首先投入少量电能, 最终可获得远超投入的能量回报。 还是用做菜来比喻: 添加等离子体就像预先切配食材, 让烹饪更加轻松! 按照此方式, 我们既能节省燃料又能减少废弃物!

超级火焰的能量倍增术

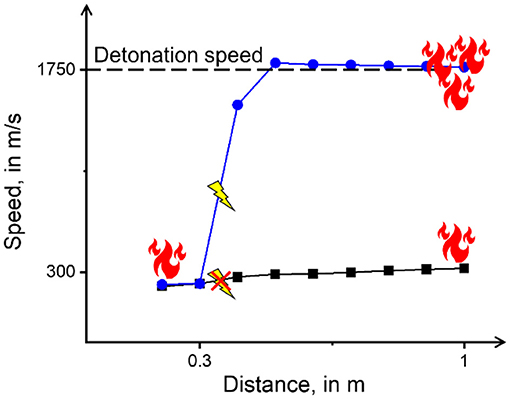

如何利用等离子体提升常规燃烧效率呢? 答案是创造超级火焰! 它通过少量电能激发等离子体, 使火焰燃烧温度更高、 效率更强。 其中最具威力的是爆震型超级火焰, 它的传播速度超过音速, 等量燃料燃烧的能量释放远超普通火焰。 爆震能量虽然巨大, 却难以创造和控制, 而等离子体可精准引燃 (图 2) 并加速火焰形成爆震 [4]。 当爆震发生时, 粒子在微小的冲击波区域被极度压缩, 产生高温高压环境, 使燃烧强度远高于普通火焰, 从而产生极为大量的可用能量。

- 图 2 - 常规火焰与超级火焰的对比:X轴表示火焰传播距离 (米), Y轴表示火焰速度 (米/秒)。

- 蓝色曲线表示等离子体辅助火焰的速度, 黑色曲线表示常规火焰速度。 等离子辅助火焰可迅速加速至爆震或超级火焰状态, 传播速度达到 1, 750 米/秒 (即 6, 300 公里/小时), 而常规火焰无法实现这种加速效果。

超级火焰的节能术

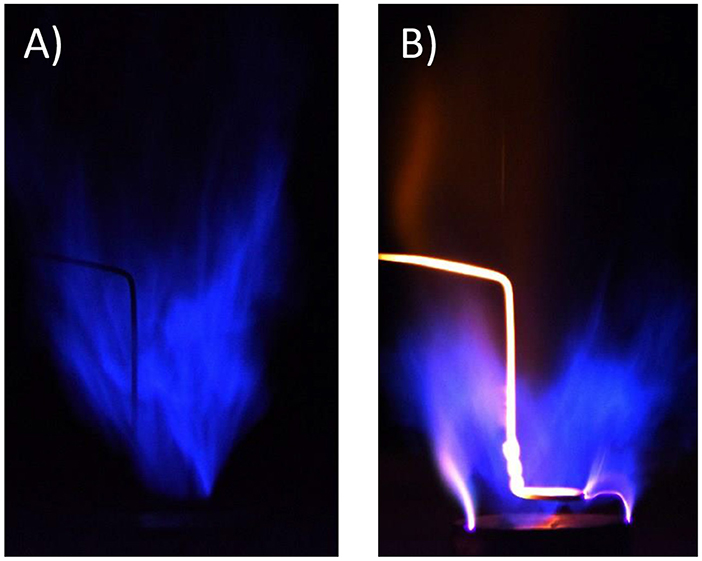

另一种改进方式是直接减少燃料使用。 但当燃料供给不足时, 火焰会逐渐变得“ 稀薄”, 最终闪烁熄灭, 而等离子体却能强制稳定稀薄火焰, 即使燃料极少也能维持燃烧更长时间。 这种效果被称为“扩展稀薄火焰的吹熄极限” (图 3)。 通过等离子体辅助稀薄火焰燃烧, 可大幅节约燃料并减少废弃物排放 [5]。

- 图 3 - 等离子体如何稳定稀薄火焰: (A) 虚弱的火焰因燃料不足而接近熄灭状态; (B) 在底部 (粉色区域) 添加等离子体后, 火焰转变为更紧凑、 更明亮、 更灼热的超级火焰 (火焰呈红色且金属件发红发光), 这就是等离子体的效果。

等离子体助燃技术的未来挑战

作为新兴研究领域, 等离子体辅助燃烧技术仍面临诸多挑战:虽然有越来越多的团队开始研究火焰与等离子体的相互作用, 但仍有一些问题急需解决。 例如:在现代发动机中应用等离子技术的最佳方式是什么? 为何等离子体在某些条件下效果显著而其他情况下表现不佳? 如何确保该技术在全球范围内的应用安全性?

尽管存在这些问题, 我们至少已确认超级火焰能以最小的燃料消耗和废物排放量提供可靠的高能量输出。 这对实现 SDG 7 具有重要意义:它有望快速解决传统化石燃料燃烧的可持续性问题, 在向可持续能源过渡期间帮助我们更高效地利用化石燃料。 值得注意的是, 等离子技术不仅适用于传统化石燃料, 还能提升氢能、 生物燃料、 基于可再生资源的合成燃料等可持续替代燃料的燃烧效率。 对这些新型燃料的了解越深入, 我们就能越早实现 SDG 7。

术语表

可持续 (Sustainable): ↑ 通过合理地利用资源守护地球未来, 包括节约能源、 减少浪费和维护自然生态的长期平衡。

化石能源 (Fossil Energy): ↑ 石油、 天然气或煤炭燃烧产生的能源, 通常伴随大量二氧化碳排放。

可再生能源 (Renewable Energy): ↑ 来自风、 太阳、 水流等不直接产生二氧化碳的多个来源的能源。

燃烧 (Combustion): ↑ 物质 (如木材或燃料) 通过燃烧产生热量的过程, 例如篝火或烛火。

等离子体 (Plasma): ↑ 带电气体, 其中部分分子被分解为高能原子。 等离子体可以极高效率将能量转化为化学键。

分子 (Molecules): ↑ 所有物质的基本组成单元, 由代表氧 (O) 或氢 (H) 等不同元素的原子构成。

爆震 (Detonation): ↑ 以超音速传播的火焰。 爆震能高效产生巨大能量。

稀薄火焰 (Lean Flames): ↑ 因燃料不足而极不稳定、 极易熄灭的火焰。 可通过添加等离子体使其稳定燃烧。

利益冲突声明

作者声明本研究不涉及任何潜在商业或财务关系。

致谢

谨向阿卜杜拉国王科技大学 (KAUST) 的 Ruben Costa 与 Nicki Talbot 致以诚挚谢意, 感谢他们在初始撰写和审校阶段提供的宝贵支持, 本系列的完成离不开他们的专业贡献。 同时向 KAUST 可持续发展办公室与联合国开发计划署沙特阿拉伯国家办公室表示谢意, 感谢他们始终致力于提升公众对联合国可持续发展目标 (SDG) 的认知, 共同推动世界走向更可持续的未来。

AI 人工智能工具使用声明

本文中所有图表附带的替代文本 (alt text) 均由 Frontiers 出版社在人工智能支持下生成。 我们已采取合理措施确保其准确性,包括在可行情况下经由作者审核。 如发现任何问题,请随时联系我们。

参考文献

[1] ↑ United Nation 2015. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Available online at: https://sdgs.un.org/2030agenda (accessed November 24, 2024).

[2] ↑ The Sustainable Development Goals Report – Special Edition 2023. Available online at: https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2023.pdf (accessed November 24, 2024).

[3] ↑ Eastman, T. E. 2006. A Survey of Plasmas and Their Applications. NASA - Plasma Physics Applied, Research Signpost. Available online at: https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20060026167/downloads/20060026167.pdf (accessed November 24, 2024).

[4] ↑ Gray, J. A. T., and Lacoste, D. A. 2019. Enhancement of the transition to detonation of a turbulent hydrogen–air flame by nanosecond repetitively pulsed plasma discharges. Combust. Flame 199:258–66. doi: 10.1016/j.combustflame.2018.10.023

[5] ↑ Lacoste, D. A. 2023. Flames with plasmas. Proc. Combust. Inst. 39:5405–28. doi: 10.1016/j.proci.2022.06.025