摘要

地球正在变暖已是不争的事实, 大气、 海洋、 冰川及生物系统的观测数据均清晰印证了这一点。 计算机模拟结果显示:如果不是温室气体增加等人为影响, 地球不会升温到目前这种程度。 科学家将观测到的气候变化与纳入/排除各种潜在成因的计算机模拟相对比, 试图找出气候变化背后的真正原因。 经过反复验证, 他们发现只有纳入长期以来燃烧煤、 石油和天然气产生的温室气体排放, 才能合理解释实际观测到的气候变化。 根据最权威的估测, 1850–1900 年以来观测到的所有变暖现象, 均源自人类活动产生的温室气体排放。

无处不在的气候变化

约 200 年来, 科学家通过越来越丰富的技术手段直接观测地球气候系统。 早期我们使用温度计、 气压计等仪器测量地表天气, 如今则借助气球、 卫星、 航空器和海洋剖面仪等技术, 监测范围已覆盖从深海到太空边缘的广阔领域 [1]。

我们还可以利用随气候变化的自然事物来推断现代测量技术出现前的气候变迁。 这些被称为“气候代用指标”, 包括通过年轮宽度测量的树木年生长量, 以及反映温室气体浓度变化的冰芯分析。 气候代用指标如同地球气候历史的模糊记录, 能提供过去气候的线索, 但精细度不及现代观测数据 [1]。

直接测量与代用记录共同表明:地球表面温度正以至少 2000 年来前所未有的速度上升。 海洋、 冰川和生物系统也呈现出数百至数千年未见的状态 [2]。 这种变化值得重视, 因为最近数千年正是人类从狩猎采集社会发展到现代文明的时期。 这一时期的气候在数百万年的历史中显得异常稳定, 这种稳定性促进了现代人类的繁荣。

地球气候正在快速变暖。 根据最准确的估算, 1850–1900 年至 2013–2022 年间全球平均气温上升了 1.15°C, 某些地区变化更为剧烈 [3]。 总体而言, 陆地变暖速度远快于海洋, 北极地区变暖最快 [2]。 2023 年是有记录以来的最热年份, 2024 年的升温幅度可能首次突破 1.5°C。 几乎所有国家均签署的 《巴黎协定》 的目标是将工业革命以来的全球变暖控制在 2°C 以内, 并努力限制在 1.5°C 以下 (详见此处)。 由于自然变率, 单年升温幅度突破 1.5°C 并不意味着以后都是这样, 但预计未来 15 年内的升温将持续超过这一幅度。 不要小看这 1.5°C, 它已在全球范围内造成大量负面影响 [4]。

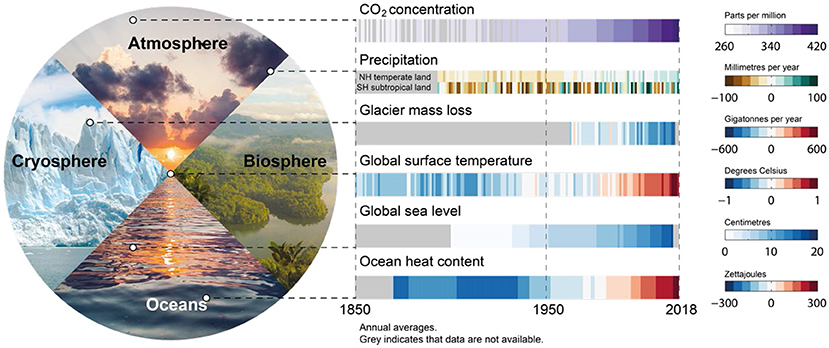

地球近十年的持续温暖气候可能是至少 12.5 万年来的头一次。 地表气候观测数据远非我们掌握的唯一证据, 大气、 海洋、 冰冻圈和生物系统的变化都指向一个无可辩驳的结论:全球正在变暖 (图 1) [2]。

- 图 1 - 地球变暖的证据来自气候系统各组成部分的多源数据。

- 通过测量不同气候变化指标 (中间条形图, 比例尺见右侧), 可以观察到这些变化对地球的影响——大气 CO2 浓度持续上升、 降雨量增加、 冰川融化导致海平面上升、 地表与海洋温度不断攀升 [图表灵感源自变暖条形图 (https://www.reading.ac.uk/planet/climate-resources/climate-stripes)]。 来源: IPCC AR6 WGI 图 1.4 [1], 经许可转载。

计算机模拟精准呈现气候规律

科学家非常了解气候系统的运行机制, 能使用大气与气候系统计算机模型模拟天气和气候。 很常见的一个例子是: 大气模拟可生成未来 10–20 天的天气预报。 这些预报的准确性较高, 在极端天气事件中能保护生命与财产安全。 气候模拟也一样, 但模拟范围扩大到海洋、 冰冻圈和生物系统。 气候模拟能重现历史变迁并预测未来数百年的变化趋势, 帮助我们理解气候演变规律。 虽然现有模型无法精确预测50年后某天的晴雨, 但能揭示 温室气体增加等因素如何影响平均天气(即气候)的变化趋势(详见本刊专文)。

全球多家研究机构都开发出了气候模型, 科学家可通过多模型对比了解模拟中的不确定性。 这些模型用于开展协调模拟:自 1850 年以来仅受自然因素 (如太阳亮度变化、 大型火山喷发) 影响的气候变迁, 同时模拟自然因素与温室气体和其他化学物质排放等人为因素共同作用下的气候变化, 还会运行气候驱动因子无变化的长期模拟, 以更好地了解气候变率 [1]。

现有气候模型能精准模拟地球气候系统的方方面面:对全球大部分地区地表温度季节变化的模拟误差仅有 1-2°C, 真实再现多数区域的季节性雨雪情况, 许多模型还能模拟风暴的季节性变化。 模型中的变率也极为真实, 尤其在发生厄尔尼诺现象的热带太平洋区域, 多数模型都能模拟出真实变率 [5]。

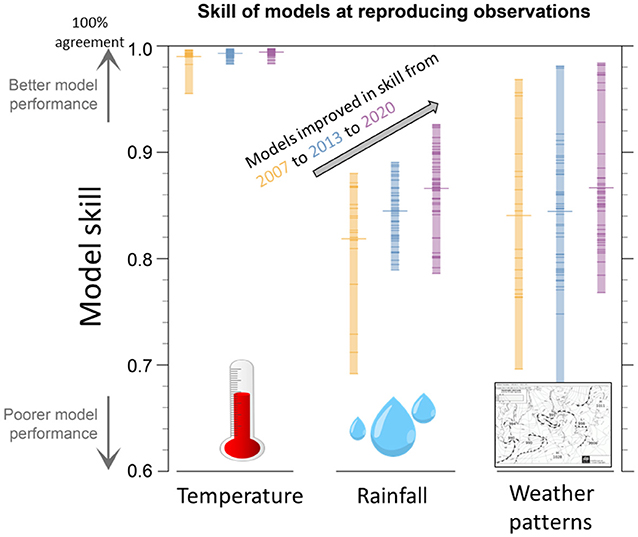

模型对气候系统关键特性的还原度越高, 科学家对其应用价值的信心就越强。 计算机模型固然不完美, 但已足够满足各种研究需求。 近几十年来气候模型发展很快, 未来必将更加完善 (图 2) [5]。

- 图 2 - 2006 至 2020 年间, 气候模型对温度、 降水和气压 (对应天气模式) 等气候行为的预测能力持续提升。

- 竖条表示多模型数据, 水平线表示模型平均值。 图中位置越高的模型模拟能力越强, 对温度、 降水或天气模式的模拟优于位置较低的模型。 总体而言, 模型对温度的模拟精度高于降水或天气模式。 来源: IPCC WGI Figure FAQ 3.3 [5], 经许可改编。 本文内容经过系列编辑 Chris Jones 博士修订。

只有人类活动才能解释观测到的气候变化

科学家通过气候模拟开展“侦探工作”, 探究地球气候变化的成因。 他们进行深入的统计分析, 梳理证据链并锁定“元凶”。

首要问题是确认观测到的变化是否异常。 通过无气候驱动因子变化的长期模拟, 可判断观测到的变化是否超出自然变率范围。 如果确定是异常变化, 则需进一步查明最有可能的成因。

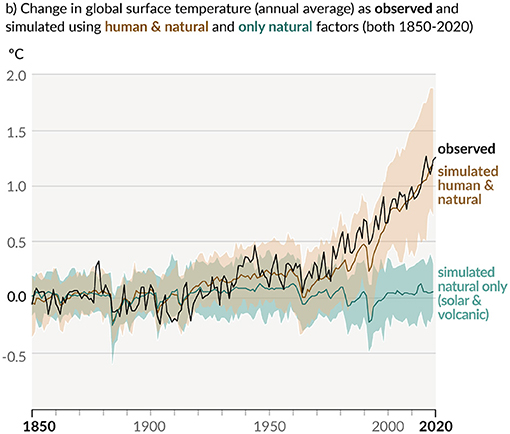

为找出最有可能的成因, 我们使用 1850 年至今的模拟数据。 纳入温室气体增加等人类因素的模拟能重现观测到的地表温度上升 (图 3) 以及大气、 海洋、 冰冻圈和生物系统的一系列变化, 而排除人类因素的模拟则无法重现。 经过反复验证, 可以确定人类是观测到的气候变化的主要成因 [5]。

- 图 3 - 基于两组模拟结果对 1850 年以来地球表面观测变暖的对比: 仅包含太阳亮度变化与大型火山喷发的模拟 (绿色), 以及包含自然因素与人类活动 (主要为燃烧煤、 石油和天然气导致的温室气体增加)的模拟。

- 只有纳入人类活动的影响才能合理地解释观测到的气候变化。 来源: IPCC WGI AR6 Figure SPMl.b [6], 经许可转载。

那么, 科学家们观测到的气候变化有多少是由人类活动引起的? 我们可从地表温度变化入手进行计算: 1850–1900 年至 2013–2022 年间, 人类活动导致的变暖估算值 (1.14°C) 与同期观测值 (1.15°C) 几乎完全吻合。 换句话说, 19 世纪后半叶以来所有变暖现象均归结于人类活动 [3]。

术语表

气候代用指标 (Climate Proxies): ↑ 年轮生长等自然系统的变化, 主要受气候影响, 因此可用于推断现代观测技术诞生之前的气候长期变迁信息。

《巴黎协定》 (Paris Agreement): ↑ 旨在限制地球长期变暖, 同时将气候变化对地球和社会的负面影响降至最低的国际协议。

计算机模型 (Computer Models): ↑ 在超级计算机上运行的气候系统模拟, 可估算在过去与未来气候驱动因子的不同假设下大气、 海洋、 冰冻圈和生物系统的变化。

温室气体 (Greenhouse Gases): ↑ 能够捕获地球向外的辐射能量并导致地球升温的大气气体组分。 温室气体增加会加剧变暖效应。

气候驱动因子 (Climate Drivers): ↑ 阳光强度、 温室气体浓度等因素的变化, 通过改变地球能量收支平衡引发气候变化。

利益冲突声明

作者声明本研究不涉及任何潜在商业或财务关系。

结论

地球气候当前正处于至少数千年 (很可能更久) 中未见的异常状态, 且正以空前速度不断变化。 通过仔细对比观测数据与气候模型的模拟数据, 可证实人类活动——主要是燃烧化石燃料——已经并持续导致气候变暖。 这些计算机模型还能揭示如今为减缓并最终阻止全球变暖而采取的各项措施将会产生什么样的效果。

AI 人工智能工具使用声明

本文中所有图表附带的替代文本 (alt text) 均由 Frontiers 出版社在人工智能支持下生成。 我们已采取合理措施确保其准确性,包括在可行情况下经由作者审核。 如发现任何问题,请随时联系我们。

参考文献

[1] ↑ Chen, D., Rojas, M., Samset, B. H., Cobb, K., Diongue Niang, A., Edwards, P., et al. 2021. “Framing, context, and methods”, in Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, eds. V. Masson-Delmotte, P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, et al. (Cambridge; New York, NY: Cambridge University Press). p. 147–286.

[2] ↑ Gulev, S. K., Thorne, P. W., Ahn, J., Dentener, F. J., Domingues, C. M., Gerland, S., et al. 2021. “Changing state of the climate system”, in Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, eds. V. Masson-Delmotte, P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, et al. (Cambridge; New York, NY: Cambridge University Press). p. 287–422.

[3] ↑ Forster, P. M., Smith, C. J., Walsh, T., Lamb, W. F., Lamboll, R., Hauser, M., et al. 2022. Indicators of Global Climate Change 2022: annual update of large-scale indicators of the state of the climate system and human influence. Earth Syst. Sci. Data 15, 2295–2327. doi: 10.5194/essd-15-2295-2023

[4] ↑ IPCC 2022. “IPCC, 2022: summary for policymakers”, in Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, eds. H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, M. Tignor, E. S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, et al. (Cambridge; New York, NY: Cambridge University Press). p. 3–33.

[5] ↑ Eyring, V., Gillett, N. P., Achuta Rao, K. M., Barimalala, R., Barreiro Parrillo, M., Bellouin, N., et al. 2021. “Human influence on the climate system”, in Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, eds. V. Masson-Delmotte, P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, et al. (Cambridge; New York, NY: Cambridge University Press). p. 423–552.

[6] ↑ IPCC (2021). “Summary for policymakers”, in Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, eds. V. Masson-Delmotte, P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, et al. (Cambridge; New York, NY: Cambridge University Press). p. 3–32.