Résumé

Avez-vous déjà eu mal à la gorge, de la toux ou de la fièvre ? Nous nous sommes tous sentis mal au moins une fois dans notre vie ! Un médecin vous a peut-être aidé en vous prescrivant des antibiotiques pour tuer les microbes responsables de l’infection, éliminant ainsi la douleur, la toux et la fièvre. Grâce à des médicaments comme les antibiotiques, nous pouvons guérir rapidement des maladies. Malheureusement, l’extraordinaire pouvoir des antibiotiques est menacé par un phénomène appelé résistance antimicrobienne. Qu’est-ce que la résistance antimicrobienne et pouvons-nous faire quelque chose pour l’arrêter ? Dans cet article, nous décrivons la résistance antimicrobienne, comment elle peut apparaître et comment nous pouvons contribuer à la prévenir par la vaccination.

Avant de commencer, précisons un point important : l’immense majorité des microbes, en particulier les bactéries, sont nos amis et vivent avec nous et en nous, par exemple dans nos intestins ou sur notre peau. Bien que microscopiques, ces microbes font un travail incroyable en nous aidant à digérer les aliments et en nous protégeant des ennemis extérieurs qui provoquent des maladies.

Cependant, il existe certains mauvais microbes que nous devons tenir à distance car ils sont dangereux. Continuez à lire pour voir comment nous pouvons les combattre et les vaincre.

Est-il possible qu’un antibiotique devienne inutile ?

Dans de nombreux cas, nous tombons malades parce que des microbes vivants invisibles, virus ou bactéries par exemple, ont envahi notre corps, provoquant une infection qui nous rend malades. Heureusement, il existe des médicaments, appelés antibiotiques, pour assister notre systéme immunitaire et nous aider à aller mieux. Le mot ≪ antibiotique ≫ vient du grec et signifie ≪ s’opposer à la vie ≫. Cela explique ce que font les antibiotiques : ils tuent nos ennemis, les mauvaises bactéries. Les antibiotiques peuvent être produits par des bactéries amies, par des moisissures ou des plantes, ou encore être des molécules synthétiques produites en laboratoire. Les antibiotiques interfèrent avec des processus essentiels à la vie bactérienne. Par exemple, la pénicilline, découverte par Alexander Fleming en 1928, est produite par la moisissure Penicillium notatum et bloque la multiplication bactérienne en empêchant la paroi externe de la cellule bactérienne de se développer. Sans leur paroi cellulaire, les bactéries éclatent et meurent. De nombreux antibiotiques ont été découverts depuis la pénicilline et ce sont tous des armes puissantes contre les bactéries envahisseuses. De plus, grâce aux progrès de la science, il est désormais possible de produire en masse des antibiotiques synthétiques et de les utiliser pour traiter avec succès les infections bactériennes.

On pourrait penser qu’une fois découverts, les antibiotiques devraient rester éternellement efficaces contre les bactéries. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Les bactéries sont intelligentes et elles s’adaptent pour survivre en présence d’antibiotiques, en devenant résistantes à ces médicaments, ce qui signifie que les antibiotiques ne peuvent plus leur nuire. Cette capacité bactérienne est connue sous le nom de résistance antimicrobienne (RAM). En raison de la RAM, même l’antibiotique le plus puissant peut devenir inutile en peu de temps [1].

Comment les bactéries acquièrent-elles une résistance aux antibiotiques ?

Pour tester si un antibiotique est efficace contre un certain type de bactérie, les scientifiques mettent des bactéries en contact avec l’antibiotique et vérifient si les bactéries meurent (bactéries sensibles) ou survivent (bactéries résistantes). Il s’agit d’une mesure directe de la puissance de l’antibiotique et de ce que l’on appelle la sensibilité de la bactérie au médicament. Il est également possible de lire le ≪ plan ≫ de la bactérie, appelé génome ou ADN. L’ADN contient les informations qui régissent la vie de la bactérie et fournit les instructions pour la fabriquation des protéines, les éléments constitutifs de la plupart des organismes. Dans le cas des bactéries, nous pouvons trouver et lire les parties d’ADN qui causent la résistance à un antibiotique.

L’ADN ou ≪ plan ≫ de la bactérie subit de petites modifications, appelées mutations, qui l’aident parfois à survivre en présence d’antibiotiques. Ainsi, des bactéries qui sont aujourd’hui sensibles aux antibiotiques pourraient développer demain une RAM grâce à des mutations dans leur ADN. Les bactéries peuvent également transférer des portions de leur ADN à d’autres bactéries. Elles peuvent ainsi ≪ apprendre ≫ à d’autres bactéries à être résistantes aux antibiotiques (Figure 1).

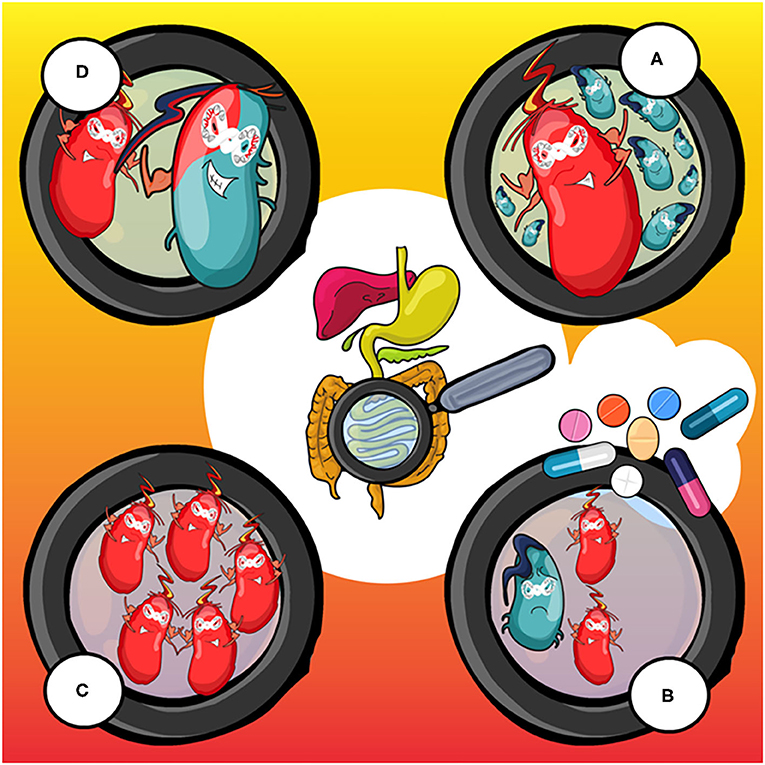

- Figure 1 - Apparition et propagation des bactéries à résistance antimicrobienne (AMR).

- (A) Les bactéries qui provoquent une infection dans l’organisme, par exemple dans l’intestin, sont pour la plupart sensibles aux antibiotiques (bleues). L’une d’entre elles peut développer une résistance aux antibiotiques (rouges) en raison d’une mutation de son ADN. (B) Les antibiotiques, représentés ici sous forme de comprimés, guérissent l’infection et tuent presque toutes les bactéries bleues, mais les bactéries rouges survivent et se multiplient, jusqu’à atteindre un nombre très élevé (voir panneau (C). Cette situation est dangereuse car les bactéries résistantes aux antibiotiques sont difficiles à tuer et peuvent provoquer une infection grave de l’organisme. (D) La bactérie rouge peut alors transférer un morceau d’ADN à une bactérie sensible (la bleue), la transformant en une bactérie résistante également.

Que se passe-t-il si nous utilisons trop souvent des antibiotiques? Les bactéries ≪ sensibles ≫ aux antibiotiques disparaissent et finalement, la pression exercée par les antibiotiques sur les bactéries selectionne les plus résistantes. En d’autres termes, les bactéries résistantes aux antibiotiques se répandront de plus en plus dans toute la population humaine [2]. En limitant autant que possible l’utilisation des antibiotiques (et surtout en les utilisant pour de bonnes raisons uniquement) nous pouvons réduire cette pression. Par exemple, comme les antibiotiques ne fonctionne que sur les bactéries (et pas sur les virus, ni les moisissures), il faut être attentif à n’utiliser les antibiotiques que sur les maladies causées par des bactéries, et pas sur toutes les autres où ils seraient inutiles et exerceraient une pression sur toutes les bactéries qui étaient présentes à ce moment-là dans le corps. Il existe aussi des moyens de prévenir les infections bactériennes, ce qui aide à diminuer la consommation d’antibiotiques.

Notre armée : le système immunitaire

Le système immunitaire humain est composé de cellules et de molécules qui nous protègent spécifiquement contre les envahisseurs extérieurs, tels que les bactéries et les virus.

Lorsque l’organisme est infecté par une bactérie ou un virus, le système immunitaire identifie ce microbe qui l’envahit pour la première fois comme ≪ étranger ≫, Les parties du microbe que le système immunitaire ≪ voit ≫ sont appelées antigènes, et sont généralement présents à la surface de la bactérie ou du virus. Pour bloquer les antigènes, le système immunitaire produit des substances appelées anticorps. Les anticorps se lient aux antigènes, agissant comme des flèches spécifiques capables de reconnaître les microbes et de les tuer.

Pendant cette bataille entre le système immunitaire et les microbes, nos cellules immunitaires mémorisent les caractéristiques des microbes contre lesquels elles combattent, rendant ainsi plus difficile pour le même type de microbe d’envahir à nouveau l’organisme. Ainsi, si le même type de microbe essaie de revenir un jour, il sera reconnu immédiatement et mis hors d’état de nuire très rapidement. C’est ce qu’on appelle la mémoire immunologique et c’est la base du fonctionnement des vaccins.

Le vaccin : entraîner le système immunitaire

Maintenant que vous avez une idée du fonctionnement du système immunitaire, il vous sera plus facile de comprendre l’importance des vaccins pour tous, et comment ils contribuent à prévenir la RAM. Les vaccins sont composés de microbes morts, ou affaiblis, qui ne peuvent nous causer aucun dommage. Les vaccins peuvent également être composés d’antigènes bactériens, tels que des protéines et des sucres. Lorsqu’un vaccin est injecté dans l’organisme, le microbe mort ou affaibli (ou ses morceaux) est considéré comme étranger par le système immunitaire, de la même manière que lors d’une réelle infection. Les antigènes contenus dans le vaccin stimulent le système immunitaire à produire des anticorps contre eux. Les anticorps sont hautement spécifiques et efficaces, mais ils ont besoin d’un certain temps pour se développer : c’est pourquoi les vaccins doivent généralement être administrés tôt dans la vie [3]. Les anticorps resteront dans l’organisme, de sorte que si la personne vaccinée rencontre plus tard le méchant microbe en question, les anticorps seront déjà là pour le combattre.

La vaccination permet au système immunitaire de développer sa mémoire immunologique, de sorte que l’organisme réagira rapidement lorsqu’il rencontrera à nouveau le microbe. C’est exactement ce qu’un vaccin est censé faire : il apprend aux cellules immunitaires de quoi est fait une bactérie ou un virus, de sorte que le système immunitaire puisse préparer ses armes à l’avance et être prêt lorsque le vrai microbe arrive (figure 2). Dans le cas d’une infection bactérienne, si le système immunitaire d’une personne a été entrainé par une vaccination, cette personne n’aura peut-être pas besoin de l’aide extérieure des antibiotiques pour combattre l’infection.

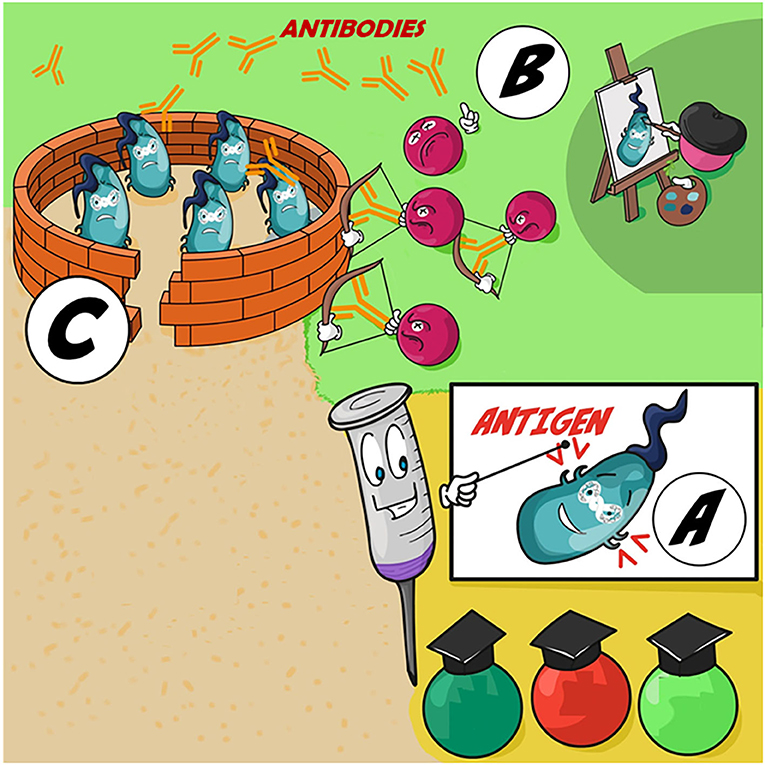

- Figure 2 - Les vaccins et le système immunitaire.

- (A) Le vaccin (seringue) apprend aux cellules du système immunitaire de quoi est fait un certain type de bactérie. (B) La mémoire immunologique garde une trace de la bactérie, de sorte que le corps est prêt à lutter à nouveau si le même type de bactérie revient. (C) Lorsque l’organisme rencontre plus tard la véritable bactérie, les cellules immunitaires entraînées peuvent rapidement produire des anticorps (flèches en forme de Y) pour combattre les envahisseurs bactériens : les anticorps tentent ainsi de se défendre contre l’attaque.

Quelles sont les différences entre les antibiotiques et les vaccins ?

Ainsi, les antibiotiques et les vaccins sont tous deux utilisés pour lutter contre les microbes. Mais il agissent de manière différente.

Tout d’abord, alors que les antibiotiques sont utilisés pour traiter des maladies déjà présentes, les vaccins sont administrés à titre préventif, c’est-à-dire avant que nous soyons infectés : le rôle des vaccins est de former le système immunitaire pour combattre les infections futures. Deuxièmement, les antibiotiques ont généralement un seul mode d’action, ce qui signifie qu’ils attaquent les bactéries d’une manière spécifique (une seule arme). En revanche, les vaccins peuvent être composés de multiples antigènes afin d’exposer notre système immunitaire à plusieurs morceaux de la surface des bactéries. Cette exposition variée aide le système immunitaire à attaquer la bactérie en utilisant plusieurs stratégies à la fois (plusieurs armes). Enfin, les vaccins peuvent fournir une protection à vie contre certaines infections, ce qui signifie que, si vous êtes vacciné contre un type spécifique de bactéries, vous ne serez plus jamais infecté par elles durant toute votre vie. Les antibiotiques ne peuvent pas faire cela.

Comment les vaccins peuvent-ils nous défendre contre la ram ?

Utiliser raisonnablement les antibiotiques est essentiel pour diminuer la RAM, et les vaccins peuvent nous aider à atteindre cet objectif. Puisque la vaccination prévient les infections, elle réduit le besoin d’antibiotiques. Moins d’utilisation d’antibiotiques signifie moins de chances que les bactéries développent une résistance aux antibiotiques.

Aujourd’hui, les vaccins nous aident déjà à gérer le problème de la RAM. Prenons l’exemple de l’influenza. L’influenza est le virus qui cause ≪ la grippe ≫. Si les antibiotiques sont efficaces pour stopper la multiplication des bactéries, ils n’ont aucun effet sur les virus. Or, l’infection par l’ influenza est souvent traitée de manière inappropriée avec des antibiotiques. Ainsi, si les gens se font vacciner contre l’influenza, nous réduirons le nombre d’infections à influenza et par conséquent la quantité d’antibiotiques utilisés de manière inappropriée. Nous réduisons également la pression exercée sur les bactéries pour qu’elles développent la RAM. Parmi les autres exemples de la façon dont les vaccins contribuent à réduire la RAM dans le monde, citons les maladies bactériennes comme la diphtérie et la coqueluche, contre lesquelles nous avons tous été vaccinés dans notre enfance. Grâce à la vaccination généralisée, ces maladies sont beaucoup moins fréquentes de nos jours, ce qui a considérablement diminué le besoin d’antibiotiques pour les traiter. Là encore, cela réduit le risque que les bactéries responsables de la diphtérie et de la coqueluche développent une RMA.

Enfin, il existe un autre aspect important de la vaccination dont vous avez peut-être entendu parler : l’immunité de groupe ou ≪ collective ≫ (Figure 3). L’immunité collective est une forme indirecte de protection qui ne peut généralement être obtenue que par la vaccination. Fondamentalement, plus le nombre de personnes vaccinées est élevé, plus il est difficile pour les microbes de se propager dans la population, car il reste peu de personnes à infecter.

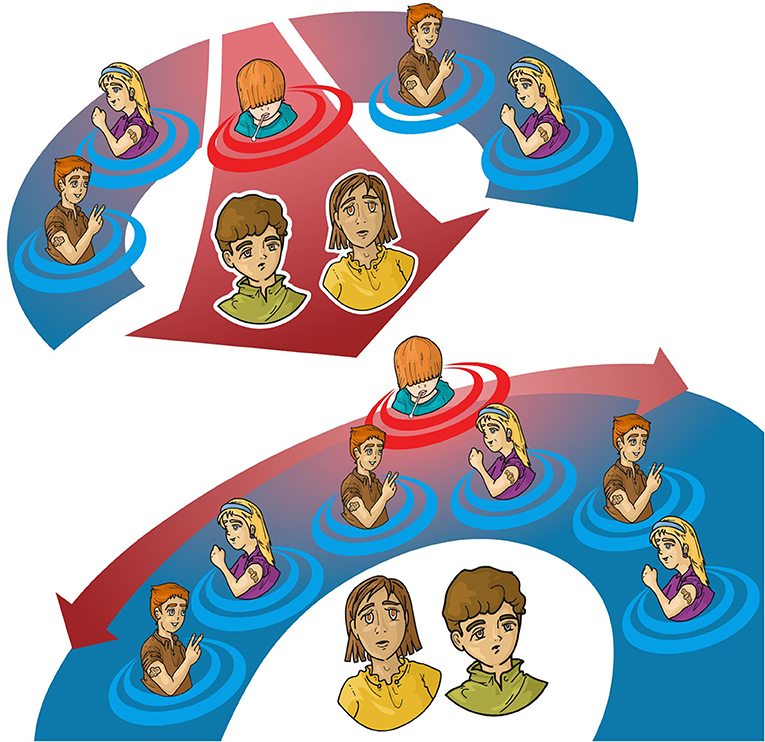

- Figure 3 - L’importance de la vaccination pour l’immunité collective.

- Dans le panneau du haut, très peu de personnes sont vaccinées (ce sont celles qui ont un pansement sur le bras). Il n’y a pas assez de personnes vaccinées pour protéger les personnes portant des chemises vertes et jaunes, qui n’ont pas été vaccinées, et les empêcher d’attraper le virus d’une personne infectée (la personne entourée de cercles rouges). Dans le panneau du bas, le nombre de personnes vaccinées est suffisant pour créer un bouclier contre l’infection pour les personnes qui, pour des raisons médicales, ne peuvent pas être vaccinées. C’est le principe de l’immunité collective : lorsqu’un nombre suffisant de personnes sont vaccinées, une infection ne peut pas se propager facilement dans la population. Ainsi, toutes les personnes, y compris celles qui ne sont pas vaccinées, sont protégées. L’immunité collective contribue à la lutte contre la RAM car, si moins de personnes sont infectées, moins d’antibiotiques devront être utilisés.

L’immunité collective est essentielle pour protéger les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées, comme les nourrissons qui sont trop jeunes, ou celles qui sont trop malades pour recevoir des vaccins [4, 5]. Toutes les personnes vaccinées forment une sorte de bouclier contre les microbes et une arme efficace dans la lutte contre la RAM.

Dans l’ensemble, nous espérons que cet article vous a aidé à comprendre ce qu’est la RMA et pourquoi il est important que nous utilisions toujours les antibiotiques conformément aux recommendations du médecin. De plus, vous devriez maintenant savoir ce qu’est un vaccin et pourquoi il nous aide à lutter contre la RAM.

Déclaration d’utilisation des outils d’ia

Tout texte alternatif fourni avec les figures de cet article a été généré par Frontiers grâce à l’intelligence artificielle. Des efforts raisonnables ont été déployés pour garantir son exactitude, notamment par une relecture par les auteurs lorsque cela était possible. Si vous constatez des problèmes, veuillez nous contacter.

Contributions à la version française

TRADUCTEUR: Charlotte Martin

Glossaire

Antibiotiques: ↑ Médicaments utilisés pour traiter les maladies causées par des bactéries.

Résistance Antimicrobienne (RAM) :: ↑ La capacité des bactéries à survivre à un traitement par antibiotiques. La RAM est due à des gènes bactériens qui confèrent à la bactérie une protection contre l’antibiotique.

Antigènes: ↑ Protéines ou sucres d’un microbe qui sont reconnus comme étrangers par le système immunitaire. Les antigènes peuvent être inclus dans les vaccins pour apprendre au système immunitaire de quoi est fait le microbe.

Anticorps: ↑ Substances produites par le système immunitaire qui aident à lutter contre nos ennemis, les bactéries et les virus.

Mémoire Immunologique: ↑ Capacité du système immunitaire à reconnaître rapidement et de façon spécifique un microbe qu’il a déjà rencontré. Elle est à la base de la vaccination.

Immunité Collective: ↑ Les personnes vaccinées créent un bouclier contre l’infection pour les personnes qui, pour des raisons médicales, ne peuvent pas être vaccinées. De cette façon, une infection ne peut pas se propager facilement dans la population. Ainsi, toutes les personnes, y compris celles qui ne sont pas vaccinées, sont protégées. Veuillez consulter la figure 3.

Conflit d’intérêts

RR est un employé de GSK Vaccines.

Les autres auteurs déclarent que les travaux de recherche ont été menés en l’absence de toute relation commerciale ou financière pouvant être interprétée comme un potentiel conflit d’intérêts.

Références

[1] ↑ Bloom, D. E., Black, S., Salisbury, D., and Rappuoli, R. 2018. Antimicrobial resistance and the role of vaccines. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 115:12868–71. doi: 10.1073/pnas.1717157115

[2] ↑ Klemm, E. J., Wong, V. K., and Dougan, G. 2018. Emergence of dominant multidrug-resistant bacterial clades: lessons from history and whole-genome sequencing. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 115:12872–7. doi: 10.1073/pnas.1717162115

[3] ↑ Clem, A. S. 2011. Fundamentals of vaccine immunology. J. Glob. Infect. Dis. 3:73. doi: 10.4103/0974-777X.77299

[4] ↑ Jansen, K. U., and Anderson, A. S. 2018. The role of vaccines in fighting antimicrobial resistance (AMR). Hum. Vaccin Immunother. 14:2142–9. doi: 10.1080/21645515.2018.1476814

[5] ↑ Lipsitch, M., and Siber, G. R. 2016. How can vaccines contribute to solving the antimicrobial resistance problem? MBio 7:e00428-16. doi: 10.1128/mBio.00428-16