Résumé

Tout ce que nous faisons nécessite des efforts. Par exemple, pour marcher ou se déplacer à vélo, notre organisme doit fournir des efforts physiques. Un autre type d’effort est l’effort cognitif qui consiste à réfléchir et à utiliser son cerveau. Ça peut être par exemple de résoudre un Rubik’s Cube – serais-tu prêt à fournir un effort pour y arriver ? Parfois, le plaisir qu’on éprouve à trouver la solution d’un problème pèse plus lourd dans la balance que la nécessité de fournir un effort de réflexion. Mais parfois, on peut aussi estimer qu’une solution ne vaut pas la peine de faire un effort. Alors pourquoi et quand prend-on la décision de se creuser la cervelle ? Si tu veux le savoir, lis cet article !

Introduction

À l’école, les professeurs disent sans doute parfois que si tu avais fait un peu plus d’efforts, tu aurais réussi tel ou tel devoir, ou obtenu une meilleure note en fournissant encore plus d’efforts. Tu penses peut-être toi-même qu’en faisant un effort supplémentaire, tu pourrais avoir de meilleurs résultats – mais en fait, de quel type d’effort est-ce qu’on parle ici ?

Les actions qui impliquent des efforts semblent être le contraire des gestes automatiques [1]. Par exemple, tu n’as rien à faire de particulier pour que ton cerveau voie les couleurs : c’est un processus automatique. À l’opposé, d’autres actions impliquent des processus non automatiques et demandent donc des efforts. En fait, l’effort est partout. Pense par exemple à l’effort qu’il faut faire pour aller à l’école à pied ou à vélo. On parle là d’un effort physique. Mais il existe aussi un autre type d’effort, l’effort cognitif, qui se rapporte à la réflexion. Tu fournis des efforts cognitifs quand tu veux réussir une tâche compliquée, que ce soit à l’école, quand tu fais un puzzle difficile ou essaies de résoudre une énigme.

Beaucoup de personnes considèrent comme désagréables les actions nécessitant des efforts, mais étant utiles sur le long terme, comme étudier pour un examen [2]. Mais pourquoi faire un effort cognitif serait-il désagréable ? Et autre question, peut-être plus intéressante encore: pourquoi a-t-on parfois du plaisir à fournir certains efforts ? Cet article va te faire découvrir pourquoi et quand tu décides d’exercer des efforts cognitifs, et ce qui se passe dans ton cerveau quand tu prends cette décision.

Coûts et avantages

Imagine que demain, tu aies une interrogation pour laquelle tu dois travailler. Combien d’effort cognitif es-tu prêt à fournir ? Des chercheurs ont découvert qu’en termes d’efforts, notre comportement pouvait être prédit d’après le calcul des coûts et avantages qu’ils comportent [1]. Mais quels peuvent bien être ces coûts et avantages ?

Pour rester dans notre exemple, tu sais qu’étudier a pour avantage de te permettre d’avoir de bonnes notes. Or, avoir de bonnes notes est préférable pour ton bulletin de fin d’année – et puis tu fais peut-être aussi partie des gens qui, tout simplement, aiment avoir de bonnes notes à l’école. Quant aux coûts, il s’agit principalement de la quantité d’efforts cognitifs que tu vas devoir fournir : pour avoir une bonne note, il va peut-être falloir que tu utilises ton cerveau de manière intense.

Les chercheurs décrivent la décision de fournir des efforts cognitifs comme une fonction dépendante des potentiels coûts et avantages. Tu peux considérer cela comme une équation mathématique : la somme des coûts et avantages égale une certaine valeur. Plus tu accordes de la valeur à quelque chose, plus tu es prêt à investir des efforts cognitifs dans cette chose.

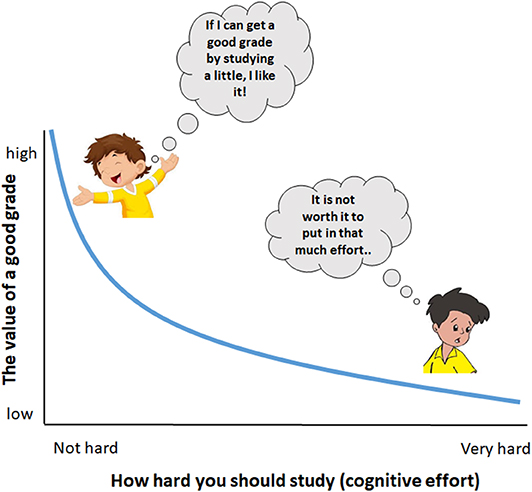

La Figure 1 montre que si tu dois faire de très gros efforts pour obtenir une bonne note, cet objectif perd de la valeur. Du coup, l’effort cognitif risque de baisser aussi, ou de relativiser la valeur de la bonne note. Il se produit donc une dévalorisation de l’objectif entraînant une diminution de la volonté de faire des efforts.

- Figure 1 - La ligne bleue représente la valeur d’une bonne note comme étant fonction de l’intensité de l’effort devant être fourni pour l’obtenir.

- Comme tu peux le voir, la valeur de cette bonne note baisse si elle implique de fournir davantage d’efforts cognitifs (d’étudier davantage). C’est la dévalorisation de l’objectif au vu des efforts à fournir : nous tenons moins à quelque chose à cause des efforts que cela nous demande. Dans le graphique, la ligne bleue constitue, par conséquent, une courbe de dévalorisation de l’objectif au vu des efforts à fournir. The value of a good grade = Valeur d’une bonne note, How hard you should study = Intensité de l’effort à fournir.

Mais alors… qu’est-ce qui se passe dans ton cerveau lorsque tu décides de fournir un effort cognitif ?

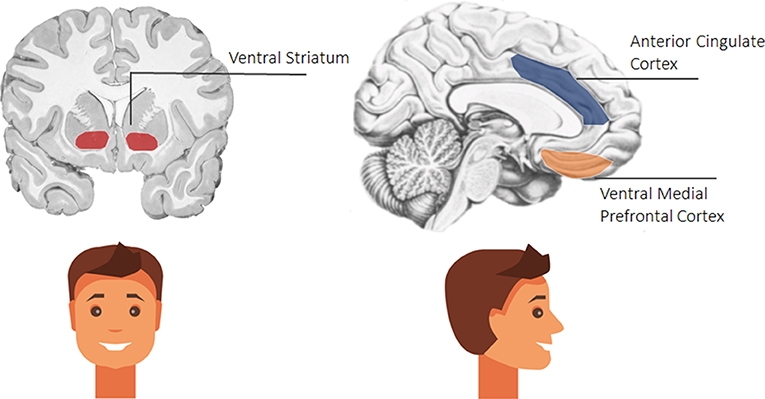

Pour mesurer ce qui se passe dans le cerveau lorsqu’on décide de fournir un effort cognitif, les chercheurs peuvent faire appel à une technique appelée imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) (pour une explication de l’IRMf, voir Encadré 1). L’IRMf permet de déterminer quelles régions du cerveau sont actives, c’est-à-dire quelles sont celles que tu utilises à ce moment précis. C’est grâce à l’IRMF que l’on a compris que le cerveau calculait constamment la valeur de nos actions futures en prenant en compte leurs coûts et avantages. Les avantages potentiels sont notamment signalés par une zone cérébrale spécifique, le striatum ventral. Cette zone, nichée à l’intérieur du cerveau, joue un rôle dans la mise en lumière de tous les types d’avantages [4] : l’argent, les aliments délicieux, l’obtention d’une bonne note, etc. Et qu’en est-il des coûts ? Des recherches ont montré que le coût de l’effort cognitif était principalement signalé par une autre zone du cerveau, le cortex cingulaire antérieur [5].

Encadré 1 - Comment les neuroscientifiques mesurent-ils l’activité cérébrale ?

L’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) est une technique d’imagerie cérébrale utilisée par les scientifiques pour visualiser l’activité cérébrale dans diverses circonstances. Le cerveau comporte environ 100 milliards de cellules, les neurones. Ces neurones communiquent entre eux via des signaux chimiques et électriques. Quand le nombre de signaux transmis augmente, les neurones ont besoin de plus d’oxygène. Cet oxygène est fourni par le sang. Et plus le sang contient d’oxygène, plus il est magnétique. L’IRMf permet de mesurer, grâce à ce signal magnétique, la quantité d’oxygène utilisée par les différentes régions cérébrales. On sait ainsi indirectement si une région cérébrale est plus ou moins active. Pour en savoir plus sur le fonctionnement des scanners IRM, tu peux lire cet autre article de Frontiers for Young Minds [3].

Une fois que le cerveau a évalué les coûts et les avantages, le striatum ventral et le cortex cingulaire antérieur travaillent de concert pour s’échanger ces informations. Ainsi, dans notre exemple, le cerveau évalue les coûts (efforts cognitifs) et les avantages (obtenir une bonne note) d’une préparation sérieuse, puis calcule le prix que tu accordes au fait d’obtenir une bonne note afin de t’indiquer si ça vaut la peine de travailler dur ce soir pour préparer ton interrogation de demain. Certains chercheurs supposent que cet échange d’informations se produit dans une région située à l’avant du cerveau, le cortex préfrontal ventromédian (Figure 2).

- Figure 2 - Le cerveau humain vu de face (à gauche) et de profil (à droite).

- À gauche, tu peux voir le striatum ventral (la zone qui indique les avantages). À droite, tu peux voir le cortex cingulaire antérieur (la zone qui signale le coût) et le cortex préfrontal ventromédian (la zone qui calcule les coûts-avantages).

À quel moment veut-on fournir des efforts cognitifs ?

Maintenant que nous savons ce qu’est l’effort cognitif et ce qui se passe dans notre cerveau au moment de décider quelle quantité nous voulons en fournir, nous pouvons revenir à la question de départ : à quel moment veut-on déployer un effort cognitif ?

Tu t’es peut-être rendu compte que le cerveau considérait l’effort cognitif comme coûteux. Par conséquent, un effort trop important va être perçu comme désagréable. En lisant cela, tu vas peut-être penser que notre cerveau nous rend paresseux, mais ce n’est pas nécessairement le cas. Il essaie plutôt de déterminer si cela vaut la peine de fournir des efforts cognitifs.

Il peut arriver qu’on ait plaisir à réfléchir longuement sur un problème, alors que parfois on n’a pas du tout envie de se creuser la tête. C’est que la volonté de fournir un effort cognitif est variable ! La motivation à réfléchir peut dépendre du moment de la journée (matin ou soir), de comment on se sent (fatigué ou reposé), et du fait qu’on aime ou non l’activité qui nécessite l’effort en question [6].

En conclusion: quelques astuces pour fournir plus d’efforts facilement

Si la volonté de déployer des efforts cognitifs est variable, alors la question fondamentale est : peux-tu accroître ta volonté de faire un effort cognitif pour l’interrogation de demain ? Bonne nouvelle, la réponse est OUI ! Voici trois astuces simples que nous te conseillons d’essayer.

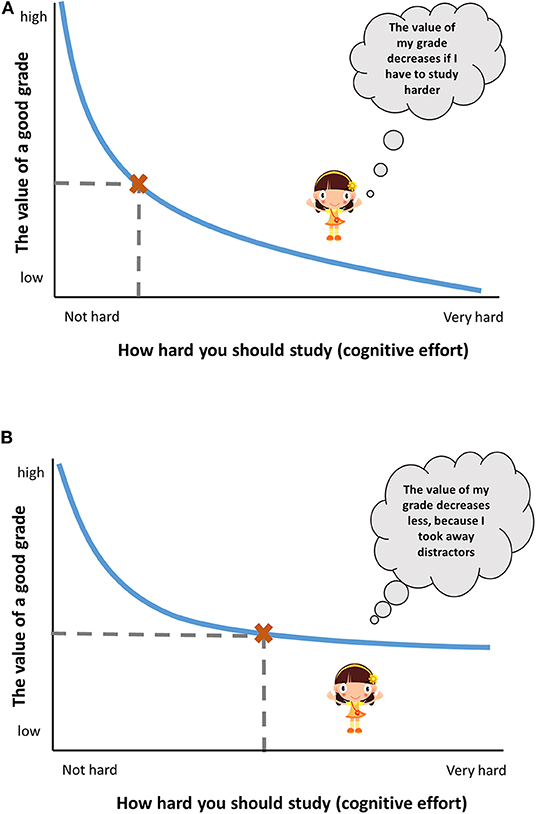

Premièrement, réduis tout ce qui a également un coût pour ton cerveau [1] : supprime les facteurs de distraction (notamment ton téléphone), cela t’aidera à te concentrer. La Figure 3 illustre ce qui se passe dans ce cas : supprimer des facteurs de distraction allège le coût des efforts cognitifs.

- Figure 3 - (A) Une courbe standard de dévalorisation de l’objectif au vu de l’effort qu’il exige : la valeur d’une bonne note diminue à mesure que l’effort cognitif augmente.

- La croix rouge dans les deux images indique le point où se trouve la moyenne de la valeur d’une bonne note, et la ligne pointillée grise montre les efforts à fournir pour obtenir cette note considérée comme ayant une valeur moyenne. (B) Si tu élimines certaines distractions comme le téléphone ou la télévision, faire plus d’efforts fait baisser la valeur d’une bonne note moins rapidement. Tu vas donc travailler davantage pour préparer ton interrogation parce que le coût de l’effort cognitif sera moindre.

Deuxièmement, donne plus de poids aux avantages. Tu peux par exemple te récompenser avec une friandise dont tu raffoles après avoir travaillé dur pendant une heure, ou décider que si tu obtiens une bonne note, tu t’achèteras quelque chose qui te fera plaisir.

Troisièmement, essaie d’augmenter le plaisir que tu as à fournir les efforts eux-mêmes. Par exemple, si tu n’aimes pas les mathématiques, tu peux jouer à un jeu mathématique pour rendre ton travail plus agréable.

Grâce à ces trois astuces, tu vas maintenant pouvoir faire tes devoirs avec plus de plaisir. Nous te souhaitons bonne chance !

Contribution des auteurs

A-WK et AD ont écrit le manuscrit ensemble. HH et LK l’ont relu en y apportant des modifications.

Glossaire

Effort Cognitif: ↑ Effort de réflexion déployé pour réussir une tâche difficile.

Imagerie Par Résonance Magnétique Fonctionnelle (IRMf): ↑ L’IRMf est une technique d’imagerie cérébrale utilisée pour voir quelles régions du cerveau sont actives à un moment donné.

Striatum Ventral: ↑ Région cérébrale impliquée dans le signalement des avantages qu’il y a à fournir davantage d’efforts cognitifs.

Cortex Cingulaire Antérieur: ↑ Région cérébrale impliquée dans le signalement des coûts qu’implique le fait de fournir davantage d’efforts cognitifs.

Cortex Préfrontal Ventromédian: ↑ Région cérébrale qui évalue les coûts et les avantages.

Conflit d’intérêts

Les auteurs déclarent que les travaux de recherche ont été menés en l’absence de toute relation commerciale ou financière pouvant être interprétée comme un potentiel conflit d’intérêts.

Remerciements

Les auteurs remercient infiniment tous ceux qui ont contribué à la traduction des articles de cette collection afin de les rendre accessibles et compréhensibles aux enfants des pays non anglo-saxons, ainsi qu’à la Fondation Jacobs pour avoir octroyé les fonds nécessaires pour cette traduction. Cette étude a été soutenue par la subvention Start Impulse accordée au NeuroLabNL par le Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Déclaration d’utilisation des outils d’IA

Tout texte alternatif fourni avec les figures de cet article a été généré par Frontiers grâce à l’intelligence artificielle. Des efforts raisonnables ont été déployés pour garantir son exactitude, notamment par une relecture par les auteurs lorsque cela était possible. Si vous constatez des problémes, veuillez nous contacter.

Références

[1] ↑ Kurzban, R., Duckworth, A., Kable, J. W., and Myers, J. 2013. An opportunity cost model of subjective effort and task performance. Behav. Brain Sci. 36:661–726. doi: 10.1017/S0140525X12003196

[2] ↑ Shenhav, A., Musslick, S., Lieder, F., Kool, W., Griffiths, T. L., Cohen, J. D., et al. 2017. Toward a rational and mechanistic account of mental effort. Annu. Rev. Neurosci. 40:99–124. doi: 10.1146/annurev-neuro-072116

[3] ↑ Parker, A. J. 2018. Fakes and forgeries in the brain scanner. Front. Young Minds 6:39. doi: 10.3389/frym.2018.00039

[4] ↑ Sescousse, G., Caldú, X., Segura, B., and Dreher, J. C. 2013. Processing of primary and secondary rewards: a quantitative meta-analysis and review of human functional neuroimaging studies. Neurosci. Biobehav. Rev. 37:681–96. doi: 10.1016/j.neubiorev.2013.02.002

[5] ↑ Westbrook, A., Lamichhane, B., and Braver, T. 2019. The subjective value of cognitive effort is encoded by a domain-general valuation network. J. Neurosci. 39:3934–47. doi: 10.1523/JNEUROSCI.3071-18.2019

[6] ↑ Kool, W., and Botvinick, M. 2018. Mental labour. Nat. Hum. Behav. 2:899–908. doi: 10.1038/s41562-018-0401-9