Résumé

Ces dernières années ont été marquées par de nombreuses découvertes sur le cerveau en apprentissage. Grâce à ces connaissances, les enseignants peuvent désormais créer un cadre pédagogique encore plus propice à l’apprentissage. Si la compréhension du cerveau peut être utile aux enseignants, elle peut également être intéressante pour toi en tant qu’élève. Elle peut par exemple te conforter dans ta confiance en ta capacité à améliorer tes propres compétences, te permettant alors de fournir plus d’efforts et de mieux utiliser les stratégies d’apprentissage nécessaires [1]. Dans le présent article, nous te présentons quelques principes fondamentaux du cerveau en apprentissage et te proposons des stratégies d’apprentissage inspirées des neurosciences, à essayer à l’école ou chez toi.

Que se passe-t-il dans mon cerveau quand j’apprends ?

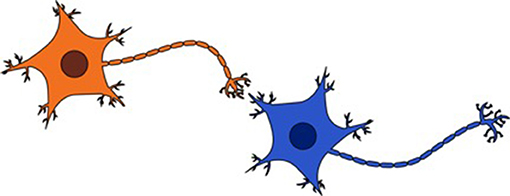

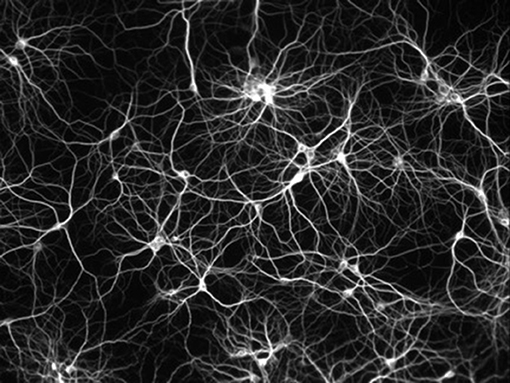

Le cerveau humain se compose principalement d’environ 85 milliards de neurones, nombre qui dépasse de loin celui des étoiles visibles à l’œil nu dans le ciel nocturne. Un neurone est une cellule qui, comme un messager, envoie des informations sous forme d’influx nerveux (comme des signaux électriques) aux autres neurones (voir Figure 1). Quand tu écris, par exemple, certains neurones de ton cerveau envoient le message « bouger les doigts » à d’autres neurones, puis ce message est véhiculé jusqu’à tes doigts par des nerfs (qu’on peut comparer à des câbles électriques). Ce sont donc les signaux électriques communiqués d’un neurone à l’autre qui te permettent de faire tout ce que tu veux faire, que ce soit écrire, réfléchir, regarder, sauter, discuter, compter et ainsi de suite. Chacun de nos neurones peut être relié à 10 000 autres neurones, ce qui entraîne un très grand nombre de connexions dans notre cerveau [2] et le fait ressembler à une toile d’araignée très dense (voir Figure 2).

- Figure 1 - Deux neurones connectés entre eux.

- Figure 2 - Plusieurs neurones et leurs multiples interconnexions.

Quand tu es en train d’apprendre, d’importants changements s’opèrent au niveau de ton cerveau, parmi lesquels la création de nouvelles connexions entre des neurones. On appelle ce phénomène la « neuroplasticité ». Plus tu t’exerces, plus ces liaisons se renforcent. Et plus elles se renforcent, plus les messages (influx nerveux) sont transmis rapidement et plus ils sont efficaces [3]. C’est ce phénomène qui te permet de faire des progrès dans tout ce que tu apprends, que ce soit le football, la lecture, le dessin ou n’importe quoi d’autre. On peut comparer les connexions entre les neurones aux sentiers qui traversent une forêt (voir Figure 3). Il est difficile de marcher dans une forêt où il n’y a pas de chemins, car il faut alors s’en frayer un soi-même en écartant les buissons et les branches. Mais plus un chemin est emprunté, plus il devient praticable et facile à suivre. Inversement, si l’on cesse d’emprunter un sentier, la végétation regagne du terrain et le rend peu à peu impraticable. Cette image du chemin illustre bien ce qui se passe dans le cerveau : quand on cesse de faire quelque chose, les connexions entre les neurones s’affaiblissent et peuvent même être définitivement interrompues ou disparaître. C’est pour cette raison qu’il est difficile de recommencer à lire à la rentrée si on n’a pas lu pendant les grandes vacances. Cependant, il arrive que certains réseaux neuronaux deviennent si forts que leurs « chemins », c’est-à-dire leurs connexions, ne disparaîtront plus jamais complètement.

- Figure 3 - On peut comparer les connexions interneuronales aux sentiers qui sillonnent une forêt.

Le fait qu’apprendre réactive les neurones montre combien le cerveau est dynamique, adaptable, c’est-à-dire combien il est susceptible d’évoluer. Pratiquer une activité ou réviser active nos neurones, et c’est ainsi que nous apprenons. Ces changements s’opèrent dès le moment où le futur bébé grandit dans le ventre de sa mère, et ils se poursuivront tout au long de sa vie. La question est donc de savoir ce que nous pouvons faire pour aider nos neurones à créer et à renforcer leurs connexions. Nous te présentons ci-dessous deux stratégies qui semblent particulièrement adaptées au fonctionnement du cerveau et pourraient donc te permettre de mieux apprendre.

Quelles sont les stratégies d’apprentissage les plus compatibles avec ton cerveau ?

Stratégie n∘ 1 : Activer tes neurones de façon répétée

Étant donné que les connexions interneuronales doivent être activées de nombreuses fois pour se renforcer et devenir plus efficaces, la première stratégie est de les activer régulièrement. Ce qui signifie que pour apprendre, par exemple les tables de multiplication, il faut que tu t’entraînes plusieurs fois afin de créer un « chemin » (des connexions) entre tes neurones. Les bébés n’apprennent pas à parler et à marcher en un seul jour : ils doivent beaucoup pratiquer avant d’y arriver. Par ailleurs, il faut savoir que le simple fait de lire une leçon ou d’y jeter un coup d’œil ne suffit pas pour établir des connexions interneuronales : il faut aussi faire remonter les informations de sa mémoire, c’est-à-dire se rappeler ce qu’on a appris. Nous ne prétendons pas que c’est toujours facile à faire, la répétition peut parfois nous sembler décourageante et ennuyeuse ! Mais n’oublie pas que les scientifiques pensent que ces « efforts » vont te permettre de mieux apprendre puisque le défi à relever est de créer de nouvelles connexions entre tes neurones. Et rappelons-nous toujours qu’apprendre quelque chose de nouveau est un peu comme marcher dans une forêt sans chemins bien tracés. Au début, on ne pourra sans doute pas avancer rapidement, mais plus on continuera à parcourir cette forêt, plus les sentiers seront dégagés, et on finira par s’y promener confortablement. Par ailleurs, lorsque tu fais une erreur en essayant de te rappeler quelque chose que tu as appris, sache que cette erreur est une vraie chance, car elle te permet d’identifier ce que tu n’as pas bien mémorisé, et donc de le réviser.

Des scientifiques ont aussi découvert que les examens, interrogations et autres évaluations permettaient de mieux se souvenir de ce qu’on a appris [4]. Si tu apprends par exemple les tables de multiplication en vue d’une interrogation, tu auras certainement un meilleur résultat que si tu avais travaillé sans l’objectif de l’épreuve. Pourquoi ? Parce qu’une évaluation t’oblige à aller récupérer des informations stockées dans tes neurones, ce qui active et renforce leurs connexions. D’où l’intérêt de réviser régulièrement – et de manière pertinente. Tu peux essayer chez toi différentes stratégies, notamment répondre à des questions sur le sujet que tu dois apprendre, ou utiliser des fiches de révision. Ces méthodes te permettront d’apprendre plus efficacement que la relecture ou l’écoute des cours (à condition bien sûr de ne pas retourner tes fiches avant d’avoir trouvé les réponses, haha !). Mais il y a aussi d’autres stratégies, par exemple préparer des questions qu’on va poser à un camarade ou à un parent, ou refaire une interrogation ou des exercices. Sers-toi de ton imagination ! Ce que tu dois retenir ici, c’est premièrement que pour renforcer les connexions entre tes neurones, il faut que tu ailles récupérer les informations stockées dans ta mémoire, et non te contenter de lire ou d’écouter les réponses. Deuxièmement, qu’il te faut trouver un moyen de vérifier si tes réponses étaient correctes ou incorrectes. Et troisièmement, qu’il ne faut pas te décourager si tu rencontres des difficultés, car les difficultés sont une étape naturelle du processus d’apprentissage qui se déroule dans ton cerveau.

Stratégie n∘ 2 : Espacer l’activation de tes neurones

Maintenant que tu sais que pour bien apprendre, tes neurones doivent être activés régulièrement (et qu’ici, « activation » signifie « récupération des informations dans ta mémoire »), tu te demandes certainement combien de fois il faut que tu travailles un sujet pour bien le savoir. Les scientifiques qui s’intéressent au cerveau en apprentissage ont constaté que le fait d’insérer des phases de repos et de sommeil entre les phases d’apprentissage améliorait la qualité de ce dernier et limitait les risques d’oubli [5]. En conséquence, la meilleure méthode semble être d’espacer des phases d’étude relativement brèves plutôt que d’apprendre longtemps sans se reposer. Par exemple, au lieu d’étudier tes cours ou de faire tes devoirs pendant 3 heures d’affilée, ce qui est très fatigant, il vaut mieux que tu divises ton travail en trois phases d’une heure, voire en six de 30 minutes. La raison, c’est qu’une pause insérée entre deux phases d’étude permet à ton cerveau de rendre plus performantes les nouvelles connexions créées entre tes neurones. En faisant une courte pause, disons d’environ 20 minutes, entre deux phases de travail, tu favorises l’entretien et le remplacement des récepteurs situés à la surface de tes neurones. Ces récepteurs sont comparables à des prises électriques recevant l’influx nerveux (les signaux électriques) d’autres neurones. Faire une pause améliore leur fonctionnement et facilite la transmission de l’influx nerveux d’un neurone à l’autre. Enfin, lorsque tu t’accordes une nuit de sommeil entre deux séances de travail, tu bénéficies en fait d’une séance gratuite de récupération, car pendant ton sommeil, ton cerveau réactive les connexions interneuronales que tu as activées pendant la journée. Une petite sieste a le même effet : s’il t’arrive de t’endormir en classe, tu peux dire à ton professeur que tu es en fait en train de faire un exercice de récupération des leçons que tu as apprises… ! Pour résumer, on peut dire que quand tu étales ton apprentissage et la récupération des informations apprises dans le temps, ton cerveau est mieux activé que quand tu concentres ton apprentissage sur une seule longue séance.

Maintenant, tu te demandes peut-être comment répartir tes phases de travail au quotidien. En fait, il existe plusieurs façons de le faire, ce qui permet de s’adapter à différentes compétences – résoudre un problème mathématique, mémoriser des définitions, etc. Le principal changement que tu peux introduire dans ta façon d’étudier est, comme nous l’avons vu, de répartir ton travail sur plusieurs séances relativement brèves. Tu peux aussi demander à tes enseignants de donner chaque jour ou chaque semaine à ta classe des petites interrogations d’entraînement. Enfin, l’espacement des phases d’apprentissage peut passer par ce qu’on appelle l’« entrelacement » : il s’agit d’effectuer une série de tâches de manière à ce que deux tâches consécutives ne puissent pas être résolues par la même stratégie. Par exemple, étudier tes leçons de mathématiques en mélangeant au hasard les problèmes de géométrie, d’algèbre ou d’inégalité. Avantage supplémentaire de cette méthode : en assimilant différents problèmes entre deux séances de travail, tu gagnes du temps ! Enfin, la dernière chose à retenir est que réapprendre des informations qui ont été déjà apprises nécessite moins d’efforts, car le temps qui s’est écoulé entre les deux a permis à ton cerveau de construire les éléments dont tes neurones ont besoin pour se connecter.

Conclusion

L’apprentissage se fait dans le cerveau : c’est pourquoi tes neurones doivent rester actifs pour mieux profiter du temps que tu passes à travailler en classe et après les cours. Les deux stratégies d’apprentissage proposées dans cet article te permettront de mieux apprendre en créant des conditions propices pour consolider les connexions établies entre tes neurones. Tu sais maintenant que tu peux t’améliorer en empruntant régulièrement les « sentiers » de ton cerveau, et en intercalant phases d’apprentissage et phases de repos. À toi de jouer maintenant !

Glossaire

Neuroplasticité: ↑ C’est la capacité du cerveau à modifier, c’est-à-dire à créer, renforcer, affaiblir ou défaire les connexions entre les neurones.

Activer tes neurones de façon répétée: ↑ En pratiquant beaucoup, en essayant de faire remonter des informations de ta mémoire, par exemple en expliquant une idée ou une leçon à quelqu’un ou en répondant à des quiz.

Espacer l’activation de tes neurones: ↑ En travaillant régulièrement, mais sur de courtes durées : plutôt que d’étudier pendant 2 heures d’un coup, étale plutôt ton temps d’étude sur 4 fois 30 minutes sur plusieurs jours. Cela permettra à ton cerveau de se reposer et, le soir, de trouver facilement le sommeil, ce qui est essentiel pour enregistrer des souvenirs à long terme.

Conflit d’intérêts

Les auteurs déclarent que les travaux de recherche ont été menés en l’absence de toute relation commerciale ou financière pouvant être interprétée comme un potentiel conflit d’intérêts.

Remerciements

Les auteurs remercient infiniment tous ceux qui ont contribué à la traduction des articles de cette collection afin de les rendre accessibles et compréhensibles aux enfants des pays non anglo-saxons, ainsi qu’à la Fondation Jacobs pour avoir octroyé les fonds nécessaires à cette traduction.

Déclaration d’utilisation des outils d’IA

Tout texte alternatif fourni avec les figures de cet article a été généré par Frontiers grâce à l’intelligence artificielle. Des efforts raisonnables ont été déployés pour garantir son exactitude, notamment par une relecture par les auteurs lorsque cela était possible. Si vous constatez des problémes, veuillez nous contacter.

Références

[1] ↑ Blanchette Sarrasin, J., Nenciovici, L., Brault Foisy, L.-M., Allaire-Duquette, G., Riopel, M., and Masson, S. 2018. Effects of inducing a growth mindset in students by teaching the concept of neuroplasticity on motivation, achievement, and brain activity: a meta-analysis. Trends Neurosci. Educ. 12:22–31. doi: 10.1016/j.tine.2018.07.003

[2] ↑ Rossi, S., Lanoë, C., Poirel, N., Pineau, A., Houdé, O., and Lubin, A. 2015. When i met my brain: participating in a neuroimaging study influences children’s naive mind-brain conceptions. Trends Neurosci. Educ. 4:92–7. doi: 10.1016/j.tine.2015.07.001

[3] ↑ Kania, B. F., Wronska, D., and Zieba, D. 2017. Introduction to neural plasticity mechanism. J. Behav. Brain Sci. 7:41–8. doi: 10.4236/jbbs.2017.72005

[4] ↑ Zaromb, F. M., and Roediger, H. L. 2010. The testing effect in free recall is associated with enhanced organizational processes. Mem. Cogn. 38:995–1008. doi: 10.3758/MC.38.8.995

[5] ↑ Callan, D. E., and Schweighofer, N. 2010. Neural correlates of the spacing effect in explicit verbal semantic encoding support the deficient-processing theory. Hum. Brain Mapp. 31:645–59. doi: 10.1002/hbm.20894