Résumé

As-tu déjà entendu dire que nous n’utiliserions que 10% de notre cerveau ? Il est bien sûr agréable de penser que nous disposons d’un vaste réservoir de capacités cérébrales inutilisées – mais est-il vrai que la majeure partie de notre cerveau reste en permanence totalement passive ? Non ! En réalité, chaque partie du cerveau humain est occupée 24 heures sur 24. Il existe beaucoup de ces «neuromythes», des croyances sur le cerveau qui semblent vraies, mais ne le sont pas. Il y a généralement une bonne raison à l’origine d’un neuromythe : il peut être vrai pour partie, ou correspondre à quelque chose que l’on souhaiterait être vrai. Cet article vous propose d’explorer trois neuromythes très répandus sur le cerveau en croissance, et t’explique pourquoi il est important de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas. Nous y aborderons les questions de savoir si on peut changer son niveau d’intelligence, si les filles et les garçons pensent différemment, et si certains enfants sont plutôt «cerveau gauche» et d’autres «cerveau droit».

Qu’est-ce qu’un neuromythe ?

Un mythe est quelque chose que beaucoup de gens croient vrai, mais qui ne l’est pas (par exemple, que le roi Arthur ait réellement été un roi d’Angleterre), et «neuro» indique qu’il s’agit du cerveau. Un neuromythe est donc une affirmation au sujet du cerveau que beaucoup considèrent comme vraie, mais qui en réalité ne l’est pas. Il existe de nombreux neuromythes, comme la croyance selon laquelle nous n’utiliserions que 10% de notre cerveau, ou l’idée que notre cerveau serait inactif pendant notre sommeil. Tu en as peut-être toi-même entendu parler, et que tu en aies conscience ou non, les neuromythes peuvent influer sur ce que tu penses de ton propre cerveau, ou sur la façon dont tu travailles à l’école. Par ailleurs, les parents et les enseignants croient parfois eux-mêmes en certains neuromythes, ce qui peut impacter leur manière de considérer les cerveaux en croissance. Par conséquent, les neuromythes peuvent influer sur la façon dont les enseignants enseignent et dont les parents se comportent avec leurs enfants. Examinons tout d’abord chacun de nos trois neuromythes, puis nous nous demanderons pourquoi il est important de savoir repérer un mythe lorsqu’on en rencontre un.

Mythe no 1 : l’intelligence est prédéterminée

L’idée ici est que notre capacité à réussir certaines épreuves comme des examens scolaires ou des tests d’intelligence dépendrait de la génétique. La génétique concerne ce qui se transmet d’une génération à l’autre : des caractéristiques comme la couleur des yeux ou la taille d’une personne dépendent généralement fortement des gènes. Mais si ton intelligence était déterminée par la génétique, tes résultats scolaires dépendraient de la performance de tes parents à des tests d’intelligence ou de leurs propres résultats scolaires. Il est évident que ce mythe vient du fait que les enfants peuvent être très semblables à leurs parents. Aujourd’hui, on peut d’ailleurs mesurer le degré de similitude entre les enfants et leurs parents. Si on prend un groupe de jumeaux – des vrais (ou «monozygotes») et des faux (ou «dizygotes») –, parmi lesquels on étudie un comportement donné – par exemple, jongler –, on peut déterminer dans quelle mesure les différences concernant ce comportement sont influencées par la génétique ou dues à l’environnement dans lequel les enfants ont été élevés. En effet, les jumeaux monozygotes partagent 100% de leur patrimoine génétique et les jumeaux dizygotes 50% seulement, mais les deux types de jumeaux ont des environnements très similaires (ils vivent dans la même maison, suivent le même nombre de cours de jonglage, etc.). Si l’habileté à jongler est plus similaire entre les jumeaux monozygotes qu’entre les jumeaux dizygotes, cela indique que la similitude génétique des vrais jumeaux produit plus de similitude dans leur capacité à jongler, et donc que ce comportement est influencé par la génétique. On appelle cette influence génétique l’«héritabilité». L’héritabilité zéro des différences comportementales signifie qu’elles sont totalement dues à l’environnement, et l’héritabilité à 100% que toutes les différences de comportement proviennent de différences génétiques.

La méthode des jumeaux permet de déterminer le rapport entre la génétique et le fait qu’une personne réussisse mieux qu’une autre à un examen scolaire. Et il s’avère qu’un peu plus de la moitié (60 à 65%) de la différence de performance scolaire est en effet due à la génétique (Oliver et al. [1] ont prouvé cela pour les sciences et les mathématiques). Mais il est évident que la génétique n’explique pas tout, loin de là : personne ne saurait grand-chose sur quoi que ce soit si on n’apprenait pas !

Il y a beaucoup d’éléments qui peuvent influencer la façon dont tu réussis en classe et qui n’ont rien à voir avec tes parents : par exemple, le fait de croire que ta performance peut évoluer si tu travailles suffisamment, ou d’avoir un très bon professeur. Tout enseignant sait que son action peut apporter un réel bénéfice à ses élèves. Une étude a démontré cela avec élégance : elle a constaté que l’influence de la génétique sur la capacité de lecture des élèves était plus forte dans les classes ayant de meilleurs enseignants [2]. Et voici pourquoi c’est élégant : lorsqu’une classe a un mauvais professeur, cela nuit au niveau de tous les élèves, quelle que soit la qualité de leurs gènes de lecture, tandis qu’avec un excellent professeur, les différences de capacité de lecture sont dues davantage au potentiel génétique de chaque élève. Pour illustrer cela, considérons un instant les enfants comme des plantes. Les plantes adultes devraient toutes atteindre des hauteurs différentes comme c’est le cas de leurs plantes mères respectives. Cependant, lorsqu’un jeune plant ne reçoit pas assez d’eau, il ne peut pas pousser au mieux de son potentiel, et ce, quelle que soit la hauteur de sa plante mère. Ce n’est que lorsqu’elle bénéficie d’assez d’eau (un excellent professeur) qu’une plante peut devenir aussi grande que sa génétique le permet (réussir aussi bien à l’école). Des recherches telles que cette étude sur la lecture nous montrent que s’il y a du vrai dans l’idée que l’intelligence se transmet d’une génération à l’autre, il est faux en revanche qu’elle est déterminée une fois pour toutes. La façon dont s’exprime notre intelligence dépend de nous et du monde qui nous entoure.

Mythe no 2 : les filles et les garçons pensent différemment

L’idée ici est que de naissance, les filles seraient meilleures dans certaines matières et les garçons dans d’autres. On pense généralement que les filles excellent naturellement dans les matières les plus créatives, les langues par exemple, tandis que les garçons sont souvent considérés comme meilleurs dans les domaines techniques tels que les mathématiques. De nombreuses études scientifiques ont pointé des différences entre des groupes d’hommes et des groupes de femmes : par exemple, les hommes sont plus aptes à faire tourner en pensée des représentations d’objets. Cependant, tout le monde ne croit pas en l’hypothèse de cette différence homme/femme. Une scientifique a ainsi analysé les données d’un ensemble d’études portant sur un total d’environ sept millions de personnes, examinant les différences entre les genres dans une gamme d’activités allant de la parole à l’habileté à lancer [3]. Elle a constaté que plus des trois quarts des études montraient que les différences entre les genres1 étaient faibles ou pratiquement nulles, et ce, y compris dans des domaines où beaucoup de gens croient qu’il existe une grande différence, comme les compétences en mathématiques.

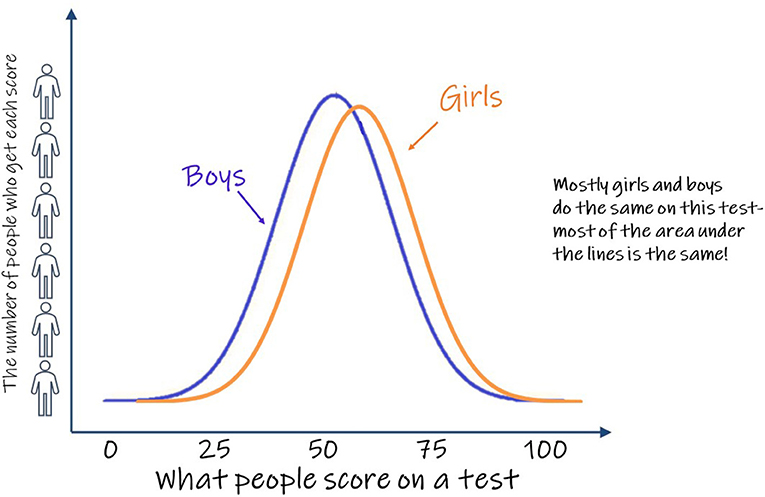

Autre élément à prendre en compte : les études sur les différences entre groupes ne portent que sur des groupes. Or, si l’on prend un groupe de garçons, certains d’entre eux seront excellents en maths, la plupart seront relativement bons, et certains seront mauvais. Et la même chose vaudra pour un groupe de filles. Même si, en tant que groupe, les garçons réussissent légèrement mieux à un test donné, cela ne nous apprend absolument rien sur chaque individu (comme tu peux le voir sur la Figure 1). Les résultats des deux groupes se chevaucheront considérablement. Un garçon fera probablement mieux que beaucoup de filles, et une fille fera probablement mieux que beaucoup de garçons.

- Figure 1 - Voici un exemple de graphique montrant comment un groupe de filles et un groupe de garçons ont réussi un test de simulation.

- On peut voir que même si les filles réussissent légèrement mieux en tant que groupe (la courbe «Filles» est un peu plus à droite que la courbe «Garçons», ce qui indique qu’elles ont obtenu des scores légèrement plus élevés), les résultats se recoupent dans leur grande majorité. Boys = Garçons, Girls = Filles, The number of people who get each score = Nombre d’individus pour chaque score, What people score on a test = Score obtenu par les individus lors du test.

Autrement dit, même s’il peut exister des différences entre la façon dont pensent les filles et les garçons, ces différences sont minimes et il faut garder à l’esprit que les différences entre les groupes ne nous disent rien sur les individus qui les composent.

Mythe no 3 : certains enfants sont plutôt «cerveau gauche» et d’autres plutôt «cerveau droit»

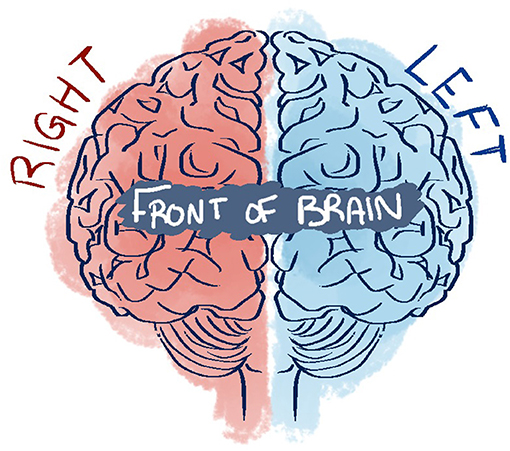

Il est important de différencier ici deux idées distinctes : (1) la division du cerveau en une moitié gauche associée à la logique et à la parole et une moitié droite associée à la créativité et aux émotions, et (2) le fait que chaque être humain ait un côté plus actif que l’autre, et soit donc, selon son cas, meilleur dans les activités relevant du cerveau gauche ou droit.

Comme nous l’avons vu pour les autres neuromythes, cette idée reçue recèle une part de vérité. Lorsqu’on observe un cerveau, l’une des choses les plus frappantes est qu’il comprend deux moitiés (ou «hémisphères») très différentes, mais qui, dans une large mesure, sont symétriques l’une de l’autre (comme illustré dans la Figure 2). Il est également vrai que différentes zones du cerveau se spécialisent dans différentes tâches, comme nous permettre de bouger les mains ou nous donner la phobie des araignées. Et certaines spécialisations concernent exclusivement (ou principalement) un côté du cerveau : c’est ce qu’on appelle la «latéralisation». L’exemple classique est que chez la plupart des gens, le langage (parler et écouter les autres parler) est maîtrisé par l’hémisphère gauche. Cependant, ce domaine ne dépend pas exclusivement du cerveau gauche : le cerveau droit joue également un rôle dans de nombreux aspects du langage, comme la capacité à comprendre ce qui fait qu’une blague est drôle une fois que l’hémisphère gauche a compris les phrases énoncées [4]. Les deux hémisphères cérébraux fonctionnent presque toujours ensemble de cette manière.

- Figure 2 - Ce dessin présente les deux moitiés du cerveau.

- Right = droite,

- Left = gauche,

- Front of brain = avant du cerveau.

Bien que nous utilisions souvent différents hémisphères du cerveau pour différentes tâches, cela ne signifie pas que les gens fonctionnent exclusivement avec leur cerveau droit ou leur cerveau gauche. Une vaste étude menée sur plus de 1000 personnes a montré que, dans l’ensemble, les êtres humains n’ont pas un hémisphère cérébral plus actif que l’autre [5]. La zone du cerveau où l’activité se produit dépend plutôt de ce que l’on fait, ainsi que de notre capacité à le faire. Par exemple, les musiciens ont plus de matière cérébrale dans certaines zones de l’hémisphère gauche que les non-musiciens [6], mais ce sont des différences qui concernent de petites zones spécifiques du cerveau, pas un hémisphère dans son ensemble. Pour conclure, certaines tâches relèvent bien du cerveau droit ou du cerveau gauche, mais pas le fonctionnement complet d’une personne.

Pourquoi est-il important de savoir qu’il existe des neuromythes ?

Connaître l’existence des neuromythes est important parce que ces idées reçues affectent nos pensées et nos comportements : ils peuvent changer la façon dont nous nous voyons nous-mêmes et dont nous voyons les autres. Prenons de nouveau l’exemple du genre. De 8 à 9 ans, il n’y a pas de différence objective dans la façon dont les filles et les garçons réussissent en mathématiques. Pourtant, les filles (et leurs parents) jugent souvent leurs performances en mathématiques inférieures à celles des garçons [7]. Cela indique que les croyances répandues (dans ce cas, que les filles sont moins bonnes en maths) peuvent influer sur la façon dont les enfants se perçoivent, ce qui peut en retour impacter leurs performances concrètes ! Ainsi, dans une étude où un groupe d’étudiants passait un test de mathématiques, les hommes ont mieux réussi que les femmes lorsqu’on leur avait dit que le test montrait généralement des différences entre les genres, alors que lorsqu’on leur avait dit que c’était un test neutre en termes de genre, les femmes ont eu d’aussi bons résultats que les hommes [8]. Il est important d’avoir conscience de cela, car à la fin des études, les différences minimes du début se sont énormément développées: ainsi, 94% des professeurs de mathématiques au Royaume-Uni sont des hommes [9]. Cela montre clairement pourquoi il est important de faire attention aux neuromythes – ce que tu penses de ton cerveau et du cerveau de ceux qui t’entourent peut devenir réalité. Alors, commence par croire que tu peux avoir de bons résultats en maths !

Glossaire

L’intelligence: ↑ «Intelligence» est généralement le terme qu’on utilise pour dire à quel point quelqu’un est brillant – par exemple dans des tests qui mesurent des éléments comme la résolution de problèmes. Mais demandez à un groupe de scientifiques ce qu’est l’intelligence, et ils auront probablement tous des réponses différentes!

La génétique: ↑ La génétique et ce qui se transmet des parents aux enfants à travers l’ADN: elle détermine ainsi par exemple la couleur de tes cheveux, mais pas leur longueur.

Analyser: ↑ Déterminer ce qu’un ensemble d’informations peut signifier pour toi.

Données: ↑ Un ensemble d’informations.

Hémisphères: ↑ C’est la moitié de quelque chose de rond : le cerveau a ainsi deux hémisphères (gauche et droit), de même que la Terre (nord et sud).

Spécialisations: ↑ Si tu te spécialises dans une activité (par exemple le violoncelle), tu vas finir par vraiment bien la pratiquer. Dans cet article, nous abordons les zones cérébrales spécialisées dans une seule tâche comme lire des mots ou bouger les mains.

Contribution des auteurs

Écrit par VK et révisé par MT.

Conflit d’intérêts

Les auteurs déclarent que les travaux de recherche ont été menés en l’absence de toute relation commerciale ou financière pouvant être interprétée comme un potentiel conflit d’intérêts.

Remerciements

Les auteurs remercient infiniment tous ceux qui ont contribué à la traduction des articles de cette collection afin de les rendre accessibles et compréhensibles aux enfants des pays non anglo-saxons, ainsi qu’à la Fondation Jacobs pour avoir octroyé les fonds nécessaires à cette traduction.

Déclaration d’utilisation des outils d’IA

Tout texte alternatif fourni avec les figures de cet article a été généré par Frontiers grâce à l’intelligence artificielle. Des efforts raisonnables ont été déployés pour garantir son exactitude, notamment par une relecture par les auteurs lorsque cela était possible. Si vous constatez des problémes, veuillez nous contacter.

Note de bas de page

[1] ↑ Nous utilisons le terme «genre» pour désigner non la façon dont les gens se perçoivent, mais les différences biologiques entre les personnes de sexe féminin d’une part et masculin d’autre part.

Références

[1] ↑ Oliver, B., Harlaar, N., Hayiou-Thomas, M. E., Kovas, Y., Walker, S. O., Petrill, S. A., et al. 2004. A twin study of teacher-reported mathematics performance and low performance in 7-year-olds. J. Educ. Psychol. 96:504–17. doi: 10.1037/0022-0663.96.3.504

[2] ↑ Taylor, J., Roehrig, A. D., Soden-Hensler, B., Connor, C. M., and Schatschneider, C. 2010. Teacher quality moderates the genetic effects on early reading. Science 328:512–4. doi: 10.1126/Science.1186149

[3] ↑ Shibley-Hyde, J. 2005. The gender similarities hypothesis. Am. Psychol. 60:581–92. doi: 10.1037/0003-066X.60.6.581

[4] ↑ Marinkovic, K., Baldwin, S., Courtney, M. G., Witzel, T., Dale, A. M., and Halgren, E. 2011. Right hemisphere has the last laugh: neural dynamics of joke appreciation. Cogn. Affect. Behav. Neurosci. 11:113–30. doi: 10.3758/s13415-010-0017-7

[5] ↑ Nielsen, J. A., Zielinski, B. A., Ferguson, M. A., Lainhart, J. E., and Anderson, J. S. 2013. An evaluation of the left-brain vs. right-brain hypothesis with resting state functional connectivity magnetic resonance imaging. PLoS ONE 8:e71275. doi: 10.1371/journal.pone.0071275

[6] ↑ Gaser, C., and Schlaug, G. 2003. Brain structures differ between musicians and non-musicians. J. Neurosci. 23:9240–5. doi: 10.1523/JNEUROSCI.23-27-09240.2003

[7] ↑ Herbert, J., and Stipek, D. 2005. The emergence of gender differences in children’s perceptions of their academic competence. J. Appl. Dev. Psychol. 26:276–95. doi: 10.1016/j.appdev.2005.02.007

[8] ↑ Spencer, S. J., Steele, C. M., and Quinn, D. M. 1999. Stereotype threat and women’s math performance. J. Exp. Soc. Psychol. 35:4–28.

[9] ↑ London Mathematical Society. 2013. Advancing Women in Mathematics: Good Practice in UK University Departments. London: London Mathematical Society.