ملخص

يركز الهدف الأول من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (1 SDG) إلى القضاء على الفقر من خلال ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للجميع حتى يعيشوا في صحة وسعادة. ويمكن للزراعة انتشال مجتمعات بأكملها من الفقر لأنها توفّر للمزارعين ما يكفي من الطعام لتناوله وبيعه للآخرين. وتساعد العلوم على مواجهة تحديات مهمة في مجال الزراعة، مثل الآفات والأعشاب الضارة التي يمكنها إتلاف محاصيل المزارعين وتعريضهم لخطر الفقر. في هذه المقالة، نقدّم بحثنا حول مكافحة أعشاب معينة تضرّ بمحاصيل الحبوب المهمة، مثل الأرز والدُّخن والذرة الرفعية والذرة. باستخدام طريقة تُعرف باسم "الإنبات الانتحاري"، يمكن خداع بذور الأعشاب الضارة لجعلها تنبت مبكرًا، فتموت قبل أن تتمكن من إتلاف نباتات المحاصيل. وعند تحفيز هذه العملية باستخدام مواد كيميائية خاصة، يمكن خفض عدد بذور الأعشاب الضارة في التربة، ما يساعد المزارعين على زراعة المزيد من المحاصيل والحفاظ على صحة التربة وتحسين سبل كسب معيشتهم.

شاهِد مقابلة مع مؤلفي هذا المقال لمعرفة المزيد. (الفيديو 1).

كيف يمكن لمكافحة الأعشاب الضارة أن تساعد في القضاء على الفقر وإنقاذ كوكبنا؟

إن الهدف الأول للتنمية المستدامة، وهو "القضاء على الفقر" هو أحد الأهداف الـ 17 التي وضعتها الأمم المتحدة في عام 2015، ويسعى إلى "القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان". وغاية هذا الهدف القضاء على السمات المميزة للفقر، وهي نقص الغذاء والماء والصرف الصحي، أي ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لكل الناس لعيش حياة صحية وسعيدة. على الرغم من انخفاض معدلات الفقر العالمي إلى النصف منذ عام 2000، ما زلنا بحاجة إلى بذل الكثير من الجهود لمساعدة الناس على كسب دخل أفضل وعيش حياة أيسر. والغذاء من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وللتأكّد من قدرتنا على إطعام عدد متزايد من السكان، على المزارعين توفير المزيد من الغذاء من خلال محاصيلهم. في أفريقيا ومناطق أخرى، تسبب الأعشاب الضارة مشكلات كبرى في الزراعة، منها فقدان محاصيل معينة. ويمكن أن تضر هذه الأعشاب أيضًا بالتربة، ما يزيد من التلف الذي يلحق بنباتات المحاصيل. بالإضافة إلى ذلك، فإن تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة العالمية يؤديان إلى أحداث طقس أكثر تطرفًا مثل الجفاف، ما يسبب ضررًا إضافيًا للتربة والنباتات. وهذه التهديدات تتلف محاصيل المزارعين وتعرّضهم وأسرهم ومجتمعاتهم لخطر الجوع والفقر.

لا يمكن للناس أن ينجحوا ويزدهروا إذا كانوا يكافحون الجوع ويعجزون عن إعالة أسرهم. ولهذا السبب، فإن التخلص من الأعشاب الضارة يساعد على التقدّم في إنجاز الهدف الأول للتنمية المستدامة لأنه يساهم في نمو المحاصيل بشكل أفضل، مما يتيح للمزارعين توفير المزيد من الطعام وكسب دخل عادل في الوقت نفسه [1, 2]. ومنع نمو الأعشاب الضارة يرتبط أيضًا ارتباطًا وثيقًا بأهداف التنمية المستدامة المهمة الأخرى. على سبيل المثال، فإن الهدف الثاني، وهو "القضاء على الجوع"، يركّز على ضمان حصول الجميع على طعام صحي كافٍ ويدعم الزراعة التي تحمي كوكبنا. والهدف الأول مرتبط أيضًا بالهدف 13 للتنمية المستدامة، وهو "العمل المناخي"، والذي يدعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تغير المناخ وتأثيراته على حياة الناس. أخيرًا، يرتبط الهدف الأول للتنمية المستدامة بالهدف رقم 15 وهو "الحياة في البرّ"، والذي يسعى إلى حماية الطبيعة وترميمها ومنع الإضرار بالبيئة. بأخذ كل هذا في الاعتبار، هل يمكنك تخيّل التأثير الكبير الذي يمكننا القيام به بمجرد التخلص من هذه الأعشاب الضارة؟

أهمية الحبوب

تُستخدم الحبوب كطعام، فوجبة الإفطار، وخصوصًا الخبز، تُصنع من الحبوب. ومحاصيل الحبوب مثل القمح والذرة والأرز والذرة الرفيعة والدُّخن اللؤلؤي من أكثر المحاصيل المزروعة شيوعًا، كما أنها مهمة للغاية في تغذية البشر لأنها توفّر النشا والبروتين والفيتامينات. وهي مكونات رئيسية أيضًا في أعلاف الحيوانات ويتم استخدامها كمواد خام في صناعات مثل أعلاف الدواجن وأعلاف المواشي. وللحبوب دور مهم في الإمدادات الغذائية والتجارة الدولية والنمو الاقتصادي.

يواجه المزارعون الأفارقة للأسف عدة تحديات في إنتاج الحبوب، ومنها نقص المال اللازم لشراء معدات وأدوات الزراعة والأراضي الوعرة والجفاف والآفات والأمراض وتفشّي الأعشاب الضارة. وفي أفريقيا، تقل غلال محاصيل الحبوب في المتوسط بنسبة %44 عن الغلال العالمية. ونتيجة لذلك، يعاني الكثير من المزارعين الأفارقة من الفقر ونقص الغذاء بسبب انخفاض إنتاج الحبوب [1].

ما هو العدار وما مدى تأثيره في أفريقيا؟

الأعشاب الضارة هي نباتات غير مرغوب فيها تمنع المحاصيل من النمو جيدًا لأنها تتنافس مع نباتات المحاصيل على المكان والتربة والماء والمواد المغذية. وتسبب هذه الأعشاب مشكلات في الزراعة وتستنزف إمدادات المياه الثمينة، كما يمكن أن تتلف المحاصيل بأكملها في بعض الأحيان. والأعشاب الضارة الطفيلية مؤذية على وجه الخصوص، فهي تعيش على نباتات المحاصيل، حيث تلتصق بها وتسرق طعامها وموادها المغذية، مما يلحق بها الأذى. والأعشاب الضارة الطفيلية الجذرية، أي التي تلتصق بجذور النباتات الأخرى، قد تفشّت في محاصيل الحبوب في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وأجزاء من قارة آسيا. والأكثر إضرارًا في العالم من هذه الأعشاب هي نباتات العدار [3].

العدار عشبة ضارة تهاجم محاصيل الحبوب وتتسبب في مشكلات كبيرة للمزارعين في أفريقيا، حيث تؤدي إلى خسائر ضخمة في المحاصيل، مما يضيّع مليارات الدولارات سنويًا [1]. ويؤذي نبات العدار مجموعتين، أولهما صغار المزارعين الذين تقل غلال محاصيلهم والأشخاص الذين يشترون الحبوب أو يبيعونها حيث يكون هناك عجز في الطعام المتاح. ويزيد العدار من تفاقم الجوع والفقر بين ملايين الأشخاص في أفريقيا. فهذه العشبة الضارة الطفيلية تنتشر بسرعة في الكثير من الدول الأفريقية، وتؤثر على نصف الأراضي الزراعية تقريبًا [4]. ومن الصعب السيطرة على الوضع لأن بذور العدار تبقى لفترة طويلة وتنتشر بسهولة وتنمو بأعداد كبيرة.

الاستعانة بالعلوم والتكنولوجيا لحل مشكلة العدار

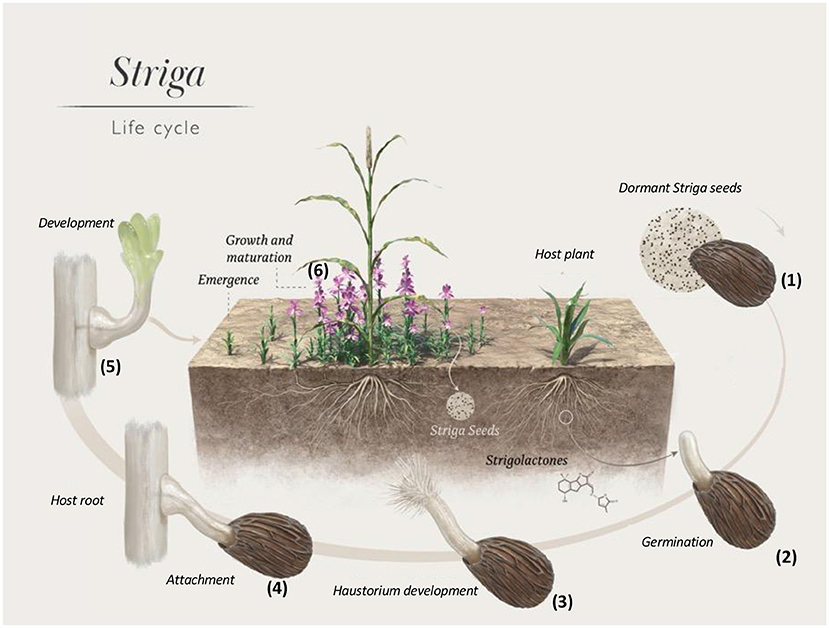

لمعالجة مشكلة العدار، تجري مجموعتنا أبحاثًا حول تكنولوجيا اسمها الإنبات الانتحاري. ولفهم هذه التكنولوجيا، من المهم فهم دورة حياة العدار المعقدة (الشكل 1) [5]. بعد الإزهار، يمكن لنبات عدار واحد أن ينتج عددًا كبيرًا من البذور التي تتراكم بسرعة في التربة. وهذه البذور ضئيلة الحجم يمكنها الانتشار بسهولة إلى أماكن جديدة عبر الرياح ومياه الأمطار. يمكن أن تظل بذور العدار بدون أي نشاط في التربة لعدة سنوات [6]. وعندما تكون الظروف مناسبة (أي في وجود الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة)، تصبح البذور نشطة. فعندما تكتشف بذور العدار موادًا كيميائية معينة في نباتات المحاصيل القريبة، وبالتحديد هرمون نباتي اسمه الستريجولاكتون، تنبت البذور وتطوّر عضوًا شبيه بالجذر اسمه الممصّ، يتيح لها الالتصاق بجذور نبات المحصول. وبعد بضعة أسابيع، ينمو العدار خارج التربة ويزهر وينتج بذورًا للجيل التالي.

- شكل 1 - دورة حياة العدار: (1) يمكن أن تظل بذور العدار بدون أي نشاط في التربة لسنوات.

- (2) وفي وجود الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة، تنبت البذور بعد الحصول على إشارات كيميائية من جذور النباتات القريبة. (3) وتطوّر عضوًا شبيهًا بالجذر اسمه الممصّ و(4) تلتصق بجذور نبات المحصول القريب لسرقة غذائه. (5، 6) ثم تنمو خارج التربة وتنتج أزهارًا وبذورًا جديدة. انظر الشكل (الأشكال) المترجم (ة).

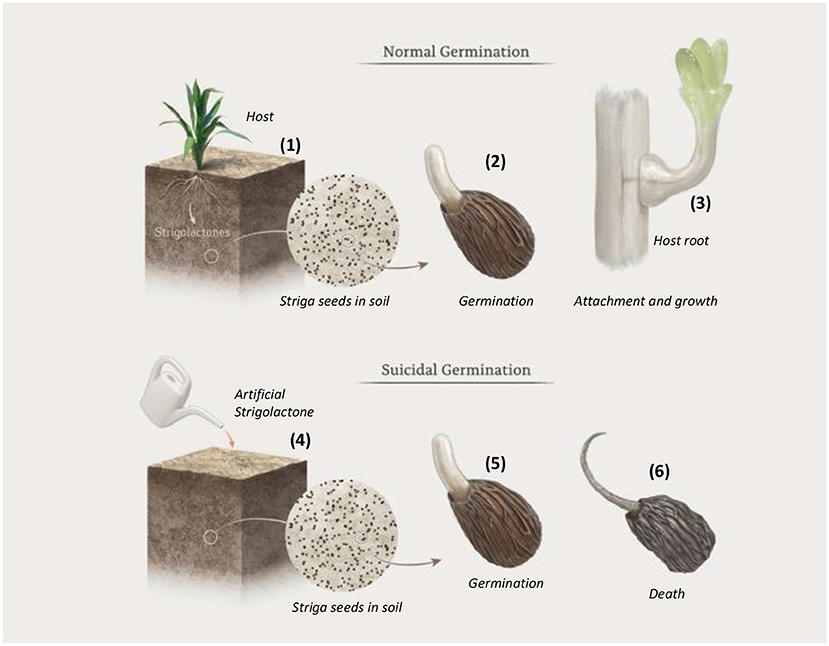

لمكافحة هذه العشبة الضارة الخطيرة في البلدان الأفريقية، علينا خفض عدد الجذور في التُرب المُعرضة للتفشّي ومنع تكاثر البذور بشكل أكبر [7]. تستخدم استراتيجيتنا دورة حياة العدار ضده. تخيّل بذور العدار كلصوص صغار متسللين يختبئون في التربة وينتظرون إشارة للاستيقاظ وسرقة الغذاء من المحاصيل. قبل زراعة محصول ما، تخدع استراتيجيتنا هذه البذور بإرسال إشارة مزيفة، مثل منبه مخادع، توقظ البذور لتبدأ الإنبات. ولكنها تنبت في وقت مبكر للغاية لا توجد فيه محاصيل لسرقة الغذاء منها، ولذلك ينتهي بها المطاف إلى استنزاف كل طاقتها والموت جوعًا. وبهذه الطريقة، تموت البذور قبل أن تتمكن من الإضرار بنباتات المحاصيل. والإشارة المزيفة التي نرسلها هي مادة كيميائية يتم إنتاجها في المختبر وتحاكي هرمون الستريجولاكتون الطبيعي الذي تفرزه نباتات المحاصيل (الشكل 2). عندما تموت بذور العدار النابتة قبل أن تستطيع الالتصاق بأي نبات محصول، ينخفض عدد البذور في التُرب المُعرضة للتفشّي [8].

- شكل 2 - تكنولوجيا الإنبات الانتحاري: (1) تطلق محاصيل الحبوب إشارات كيميائية مثل الستريجولاكتونات تتحكّم في كيفية نمو الفروع الجديدة للنباتات أو تسهّل على النباتات التعاون مع الفطريات النافعة في التربة.

- (2) يمكن أن تكتشف بذور العدار في التربة هذه الإشارات، ما يحفّز إنباتها. (3) يلتصق العدار النابت بجذور محاصيل النباتات، فتضرّها. (4، 5) ومن خلال نشر جزيئات الإشارات الاصطناعية بطريقة مماثلة للستريجولاكتونات في الحقول التي لا توجد بها محاصيل، نخدع بذور العدار ونجعلها تنبت. (6) وبدون وجود نبات محصول مضيف للالتصاق به وسرقة الغذاء منه، تموت بذور العدار في النهاية. انظر الشكل (الأشكال) المترجم (ة).

ما التحديات التي تواجه تكنولوجيا الإنبات الانتحاري؟

على الرغم من أن الإنبات الانتحاري تكنولوجيا مبشّرة ورائعة، توجد بعض التحديات. على سبيل المثال، هناك تكلفة عالية لإنتاج جزيئات الإشارات الاصطناعية هذه. ولنشر هذه المواد الكيميائية على قطع أراضي كبيرة، نحتاج مثلاً إلى جرارات خاصة أو أنظمة ريّ أقل ثمنًا. وعلينا أيضًا مراعاة الوقت المثالي لنشر هذه المواد الكيميائية، أي عندما يكون الطقس ساخنًا ورطبًا، تمامًا مثل الظروف المفضلة لبذور العدار.

للتغلّب على هذه التحديات، طوّرنا جزيئين من الستريجولاكتونات اسمهما MP3 وNijmegen-1، وتعاونّا مع شركة زراعية كبيرة لإنتاجهما وبيعهما بسعر منخفض. وباستخدام هذين الجزيئين، يمكننا بنجاح أن نحدّ من عدد بذور العدار في التُرب المُعرّضة لهذا التفشّي. وعلى الرغم من أن هذين الجزيئين يبدوان آمنين وغير سامّين، ما زالت هناك حاجة إلى اختبارهما أكثر للتأكّد من ذلك.

استخدام الأمطار لمساعدة تكنولوجيا الإنبات الانتحاري

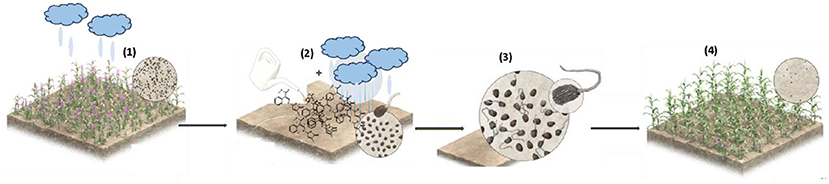

تواجه الزراعة الأفريقية تحديات مثل ندرة المياه وعدم استواء سطح الحقول وسوء التربة ومحدودية التشغيل الآلي. ونظرًا لهذه الظروف الصعبة، وضعنا إجراءً لنشر الجزيئين في الأراضي الزراعية الأفريقية (الشكل 3) [7]. فبعد سقوط الأمطار على التربة الرطبة، ننشر جزيئات الإشارات لبدء إنبات بذور العدار الموجودة في التربة. وبعد بضعة أيام، تموت هذه البذور النابتة لعد وجود أي نباتات محاصيل حولها للالتصاق بها. بهذه الطريقة، يمكننا خفض عدد بذور العدار في التُرب المُعرّضة لهذا التفشي.

- شكل 3 - بروتوكول الإنبات الانتحاري الذي طوّرناه: (1) تصبح بذور العدار جاهزة للإنبات بعد سقوط القليل من الأمطار.

- (2) عندما يبدأ سقوط الأمطار، يمكن نشر موادنا الكيميائية الاصطناعية للإشارات في الحقول. (3) وبعد بضعة أيام، تموت بذور العدار لعدم وجود نباتات محاصيل للالتصاق بها. (4) يؤدي هذا إلى خفض عدد بذور العدار في التربة المُعرضة لهذا التفشي، وبالتالي يمكن أن تنمو محاصيل الحبوب في ظروف تقل فيها احتمالات هجوم العدار.

في البداية، اختبرنا هذه التكنولوجيا في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) في تجارب الدفيئات (الصوبات الزراعية). وقد لاحظنا سيطرة جيدة على هجوم العدار في هذه التجارب. وبعد ذلك، استخدمنا هذه التكنولوجيا في حقول المزارعين في كينيا وتنزانيا وبوركينا فاسو والنيجر. ولاحظنا سيطرة بنسبة تتراوح بين %50 و%70 على إنبات العدار في هذه الحقول.

بفضل تكنولوجيتنا، تمت السيطرة على هذه العشبة الضارة الطفيلية، ولاحظنا نمو المحاصيل وحصاد غلالها بشكل جيّد . تثبت هذه النتائج أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تساعد هذه البلدان في تحقيق غايات الهدف الأول للتنمية المستدامة. بالإضافة إلى العدار، يمكن استخدام المواد الكيميائية التي طورناها للسيطرة على أنواع أخرى من الأعشاب الضارة الطفيلية. ويمكن إضافة أنواع أخرى من المواد الكيميائية لتعزيز فعالية تكنولوجيا الإنبات الانتحاري. بعد الموت الانتحاري لبذور العدار، يمكن منع إنبات البذور المتبقية في التربة من خلال استخدام أنواع أخرى من المواد الكيميائية.

تكنولوجيا الإنبات الانتحاري تساعد المزارعين على زراعة المزيد من الغذاء والهروب من الفقر

تلخيصًا للمقال، نقول إننا قدمنا حلاً بسيطًا لمشكلة كبيرة في الزراعة الأفريقية. وهذه الطريقة الجديدة، أي تكنولوجيا الإنبات الانتحاري، أدت إلى نتائج رائعة في السيطرة على أعشاب العدار الضارة من خلال خفض عدد بذورها في التربة. وستساعد هذه التكنولوجيا المزارعين الفقراء على تطهير تربتهم من بذور العدار، ما يعني تمكينهم من زراعة الكثير من الغذاء وربح المزيد من المال. يدعم هذا الإنجاز الهدف الأول للتنمية المستدامة، وهو "القضاء على الفقر"، من خلال منح المزارعين فرصة عادلة لزراعة محاصيل سليمة وتحسين حصادهم وزيادة دخلهم، وكل ذلك بفضل تكنولوجيا فعّالة تساعد في حماية حقولهم الزراعية من الأعشاب الضارة الطفيلية.

مسرد للمصطلحات

الجفاف (Drought): ↑ الحالة التي يقل فيها الإمداد بالماء لفترة طويلة، ما يؤدي إلى نقص في المياه.

التفشّي (Infestation): ↑ انتشار الآفات أو الطفيليات.

غلة المحصول (Crop Yield): ↑ كمية المحصول الناتجة في قطعة أرض معينة.

الأعشاب الضارة الطفيلية (Parasitic Weeds): ↑ الأعشاب الضارة التي عليها الالتصاق بنبات آخر (يُسمى المضيف) للحصول على المواد المغذية أو الماء، وغالبًا ما تضرّ بالنبات المضيف.

الإنبات (Germination): ↑ العملية التي ينمو من خلالها نبات ما من بذرة إلى شتلة.

الهرمونات النباتية (Plant Hormones): ↑ جزيئات يتم إنتاجها داخل النبات بكميات صغيرة لتنظيم كل جوانب نمو النبات وتطوّره.

الستريجولاكتونات (Strigolactones): ↑ مجموعة من المركبات الكيميائية التي تنتجها جذور النباتات.

الممصّ (Haustorium): ↑ عضو شبيه بالجذر في جذر النبات الطفيلي ينمو داخل جذر النبات المضيف أو حوله لامتصاص الماء أو المواد المغذية.

إقرار تضارب المصالح

ويعلن المؤلف المتبقي أن البحث قد أُجري في غياب أي علاقات تجارية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب محتمل في المصالح.

شكر وتقدير

تمت هذه الدراسة بدعم من مؤسسة غيتس (المنحة OPP1136424 وINV-06319) وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية. ونحن ممتنون لفريق التواصل البحثي (Research Communication) في الجامعة على توفير رسوم توضيحية للمقال. نودّ أن نتوجه بالشكر لكلٍ من روبن كوستا ونيكي تالبوت في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية على دعمهما الثمين لنا خلال مرحلة الكتابة الأولية وعملية المراجعة، فلولاهما ما اكتملت هذه المجموعة. كما نود أن نعرب عن امتناننا لمكتب الاستدامة في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية والمكتب القُطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة العربية السعودية لتفانيهما في التوعية بأهمية أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في رحلتنا نحو عالم أكثر استدامة.

إفصاح أدوات الذكاء الاصطناعي

تم إنشاء النص البديل (alt text) المرفق بالأشكال في هذه المقالة بواسطة "فرونتيرز" (Frontiers) وبدعم من الذكاء الاصطناعي، مع بذل جهود معقولة لضمان دقته، بما يشمل مراجعته من قبل المؤلفين حيثما كان ذلك ممكناً. في حال تحديدكم لأي خطأ، نرجو منكم التواصل معنا.

المراجع

[1] ↑ Ejeta, G. 2007. Breeding for Striga resistance in sorghum: exploitation of an intricate host-parasite biology. Crop Sci. 47:S216–27. doi: 10.2135/cropsci2007.04.0011IPBS

[2] ↑ Jamil, M., Margueritte, O., Yonli, D., Wang, J. Y., Navangi, L., Mudavadi, P., et al. 2024. Evaluation of granular formulated strigolactone analogs for Striga suicidal germination. Pest Manag. Sci. 80:4314–21. doi: 10.1002/ps.8136

[3] ↑ Parker, C. 2012. Parasitic weeds: a world challenge. Weed Sci. 60:269–76. doi: 10.1614/WS-D-11-00068.1

[4] ↑ Gressel, J. 2009. Crops with target-site herbicide resistance for Orobanche and Striga control. Pest Manag. Sci. 65:560–5. doi: 10.1002/ps.1738

[5] ↑ Jamil, M., Kountche, B. A., and Al-Babili, S. 2021. Current progress in Striga management. Plant Physiol. 185:1339–52. doi: 10.1093/plphys/kiab040

[6] ↑ Joel, D. M. 2000. The long-term approach to parasitic weeds control: manipulation of specific developmental mechanisms of the parasite. Crop Prot. 19:753–8. doi: 10.1016/S0261-2194(00)00100-9

[7] ↑ Kountche, B. A., Jamil, M., Yonli, D., Nikiema, M. P., Blanco-Ania, D., Asami, T., et al. 2019. Suicidal germination as a control strategy for Striga hermonthica (Benth.) in smallholder farms of sub-Saharan Africa. Plants People Planet 1:107–18. doi: 10.1002/ppp3.32

[8] ↑ Zwanenburg, B., Mwakaboko, A. S., and Kannan, C. 2016. Suicidal germination for parasitic weed control. Pest Manag. Sci. 72:2016–25. doi: 10.1002/ps.4222